通訊 2026年2月

通訊 2026年2月

過去十多年,我無論講道或教導,寫文章或寫書,多把重心放在信徒個人靈命的塑造,卻忽略了教會才是信徒生命被塑造的「基地」。曾有人對佈道家慕迪說:「不參加教會生活也可以做基督徒啊」!慕迪從火爐燒著的煤炭取一塊放在坑上,不久就冷卻了。炭離開了火堆,還能繼續燃燒發光嗎?同樣,門徒離開了教會群體的生活,也失去被塑造的良機。

然而,很多教會沒有將靈命塑造放在重要的地位。柳溪社區教會(Willow Creek Community Church)曾是教會增長的模範,參加聚會人數最高達二萬五千人。他們在2007年進行一項包括多間教會的調查,瞭解教會生活如何幫助信徒生命的成長。調查結果顯示:信徒忙於參加教會各種的聚會和活動,領袖為籌劃不斷推陳出新的節目和服務項目疲於奔命;沒有時間培育信徒成長,經歷生命的改變。許多信徒表示靈命疲乏枯乾,不知如何繼續成長。柳溪教會因此從忙碌活動的模式,轉為以塑造信徒成長,愛神愛人,以基督為中心的門徒。教會能自我反省,有了覺醒,甚至作出調整,是很難得的。

去年我參加北美中華福音神學院舉辦的「靈命塑造峰會」,共中一個很深的共鳴就是:華人教會的門徒訓練有一大空缺,就是忽略內在生命的轉化和品格的培育。

教會應將靈命塑造放在核心的地位,保羅教導說領袖最重要的職責是成全聖徒,使他們得以長大成人,滿有基督的身量(弗四11-13)。他對加拉太教會信徒說:「我為你們再受生產之苦,直等到基督成形在你們心裡」(加四19)。信徒生命不斷更新成熟,教會生活各方面如敬拜、教導、團契和宣教的質量才會相應地提昇,才能朝健康的方向增長。

感謝主已有一些華人教會有了覺醒,其中一間是三藩市溢樂華人浸信會。教會的牧者和長老重視弟兄姊妹生命的成長,邀請了我和團隊帶領每月一次,共八堂的「靈命塑造」課程,包含了教導與屬靈操練。牧者、長老及事工領袖共廿多人,一同操練,一同追求成長,何等的美好。為使全教會明白靈命塑造的重要性,我在主日崇拜講道中解釋靈命塑造如何強化及深化門徒訓練。講道的視頻和文字,己放在我的個人網頁上,歡迎瀏覽。

另外,我的新書《我愛,故我在-關係神學的探索》出爐了,有紙版和電子版,歡迎訂購,可在本網頁書籍和電子書欄訂購,也可在各地基督教書局購買。特別感激謝挺博士對本書大力的支持,她是富勒神學院舊約教授,和該校「中華研究中心副主任」,不但為本書寫序,也為我做了一個採訪,你若有興趣,可點擊進入收看。若想免費閱讀本書樣本(free sample),可點擊進入Google Play 閱讀。

願你在新的一年擴張你靈命成長的邊界!

邱清萍謹識

2026.2.17

靈命塑造強化與深化門訓

靈命塑造強化與深化門訓

邱清萍著

2026.1.30

成長是生命最自然的渴望

生命像一粒種子,它最自然的渴望就是成長。母親十月懷胎,產下嬰兒,自然期望他長大成人;一個人若清楚重生得救,有神的生命,就自然會想成長。「基督徒」這名詞在新約聖經只用過三次,兩次在使徒行傳,一次在彼得前書。新約書卷更多用「門徒」來形容信耶穌的人,用了261次。耶穌出來傳道,呼召門徒說:「來跟從我」,跟從就是效法主的樣式。真心跟隨主的人會渴望愈來愈像主耶穌,這也是門徒成長的目標。

生命要成長,就要不斷更新變化;種子要長出美麗的花,結實的果,需要經過變化的過程。種子不改變,永遠不會開花結果。不改變就不能成長,基督徒要成長,也要不斷更新改變。

屬靈生命成長的四種型態

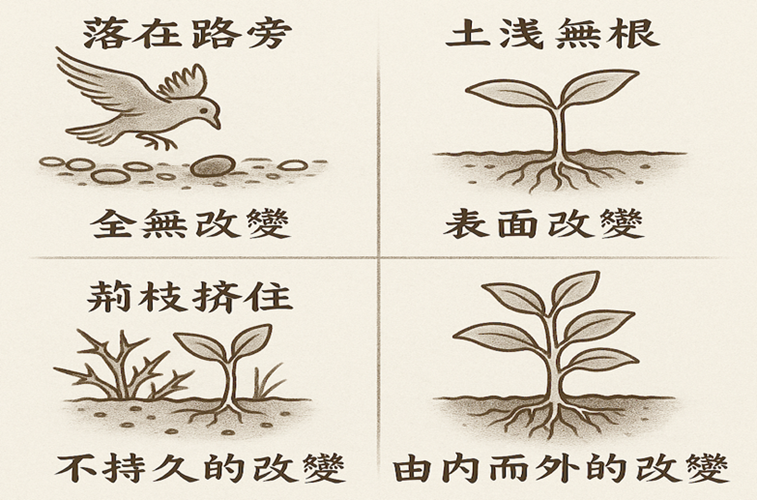

耶穌用「種子」比喻生命的成長(太十三),他在「撒種的比喻」指出人聽道有四種不同的反應,也可演譯為基督徒生命成長的四種型態:

第一:種子落在路旁,有些人聽道很久,生命始終沒有改變。上世紀九十年代初,中國六四事件後,很多知識份子來美國,很有興趣來教會,他們認為要認識西方文化,就要認識基督教,結果只有理性探索,沒有真心尋求認識耶穌和真理。種子停在腦袋,沒有入心,生命全無改變。

第二,種子落在土淺石頭地,聽了道反應很快,長出嫩苗,似乎有些改變,但因為沒有根,很快又枯乾了。有些基督徒生命的改變很表面,只是多了宗教活動:星期天去教會,參加事奉,甚至奉獻金錢,這些都很好,卻不夠;人生的方向、內心的價值觀和動機,情緒和思想沒有更新,依然原封不動。

某弟兄對妻子一發脾氣就施暴,妻子忍耐多時,終於要求離婚。經過牧師輔導後,丈夫向妻子認錯,求她不要離開,發誓以後會改變。妻子受感動,留了下來。六個月後男子故態復萌,對妻子動粗謾罵,原來他沒有從根本改變,沒有真正為罪難過悔改,順服主的話愛惜妻子,或找輔導,認真處理自己的問題。他認錯只是為了挽留妻子,妻子既留了下來,目的已經達到,不需要改變了。

第三是種子落在荊棘裡,被世上的思慮錢財迷惑,擠住所聽的道,在成長的路上,半途而廢。有些基督徒在青少年時代曾經很熱心,後來為了追求學業及事業的成功,就離開了主,也離開了教會,將聖經的教導拋諸腦後,甚至放棄了信仰,至為可惜。

第四是種子落在好土裡,生根成長。神的話在門徒的思想、情緒、言行、人際關係、在家或職場都產生潔淨及生命提昇的作用,活出耶穌基督生命的風采。耶穌在登山寶訓中指出「好樹就會結好果」,根好,裡面的生命好,外面就會結出好果,順從聖靈就結出聖靈的果子。

生前蒙神重用的陳終道牧師,原名讓德,從小與父母關係惡劣,積怨很深。十二歲,母親在宋尚節佈道會因病得醫治信了主,受洗加入教會,帶領兒子也信了主。但在家中,母子關係依然很惡劣。讓德開始有離家出走的念頭,多次偷父母的錢,最終卻被發現和挨打。後來他又偽造高中畢業文憑,入了復旦大學。沒想到有一次參加大學團契的奮興佈道會,神的愛徹底溶化他冰封了的心。讓德痛哭認罪,甚至甘冒被開除的危險,向校長承認假文憑的事。從此他立志學道、守道和行道,並改名為終道,終其一生堅守神的真道。1

有些教會提供門徒訓練,幫助信徒生命成長,可惜不夠全面及深入。例如培訓形式只停留在言語的教導,聖經知識增加了,卻沒有引導門徒在日常生活把聖經的教導實踐出來;很會禱告,卻沒有經歷神,增進與神的關係;傳福音也很公式化,沒有帶領信主者認真跟隨耶穌。靈命塑造可以深化及強化門訓,培育更多內心是好土的人,由內而外全人生命不斷更新改變。

北美中華福音神學院去年(2025年)舉辦教牧研討會,其中指出華人教會的門徒訓練有一大空缺,就是忽略內在生命的轉化和品格的培育。這個空缺不但影響基督徒個人的生命成長,也影響教會的群體生活,及在社會做光做鹽的使命。

靈命塑造強化與深化門訓

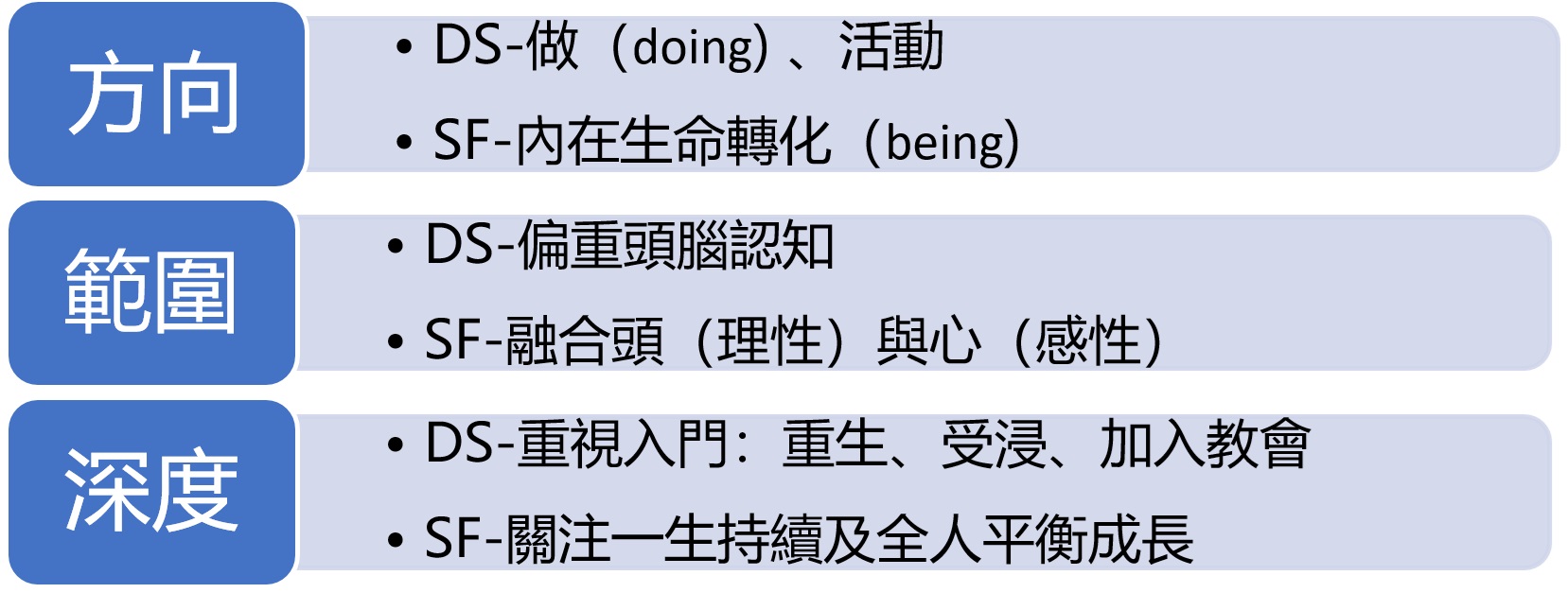

靈命塑造的教導與操練可以強化及深化教會的門訓,我們先從生命成長的方向、範圍和深度來看:(DS 指門訓,SF指靈塑)

1)方向:有諸內形於外,人裡面生命的內涵會影響外在的表現;內在生命(being)是根,若有轉化,外在的活動(doing) 才有紮實的果子。否則徒然忙亂,忙字心亡也,身不由己忙碌的追逐很容易出亂子。靈塑鼓勵門徒花時間獨處靜默,在神面前聆聽,看清楚甚麼要做,甚麼不要做,又能分辨適合的時間說適合的話,做適合的事。

衛斯理蘇姍娜(Susanna Wesley)要養育七個女兒和三個兒子,其中兩個兒子就是聞名教會歷史的衛斯理約翰及衛斯理查理。她非常疼愛兒女,用心養育他們,每週一次單獨與每個兒女談話,個別瞭解和關心,清楚他們真正認識神並循正軌成長。可以想像蘇姍娜的繁忙與辛勞,她卻能在最單調瑣碎的家務裡經歷神的同在。每次她想安靜禱告,就把身上的圍裙兜在面上,孩子們立刻就知道要避開,讓媽媽可以不受干擾地禱告。她常禱告說:「主啊,求你助我牢記,信仰不限於教堂內,或密室裡,甚至不只在禱告和默想中,乃在於隨時隨地活在你的同在裡。願我每言每行,每樣發生在我身上的事,我所經歷的一切都是學習及成長的機會,使我愈來愈像你。阿們。」2

2)範圍:門徒研經查經很重要,但只用理性去瞭解神的話,所得到只有頭腦的知識;靈塑卻融合頭(理性)與心(包括動機價值觀欲望等),更全面全人的成長。屬靈操練也是健心操,幫助我們以身合心,以心合道。3

我們可操練「不住的禱告」,配合一呼一吸,將神的恩典、慈愛、公義如新鮮氧氣吸進來,將裡面負面的思想、怒氣、怨氣呼出去。或將思想或情緒即時轉為禱告,與神對話,時刻住在祂裡面。

3) 深度:許多人信主後以為已得永生,有了保險,無需再追求,因此錯過了很多屬靈的福氣。主說:我來了要使人得生命,並且得的更豐盛。靈塑的操練幫助我們一生持續追求成長,不致被試探或苦難的荊棘擠住,能全人平衡地成長,神的生命在我們裡面愈來愈豐富,愈像主耶穌。

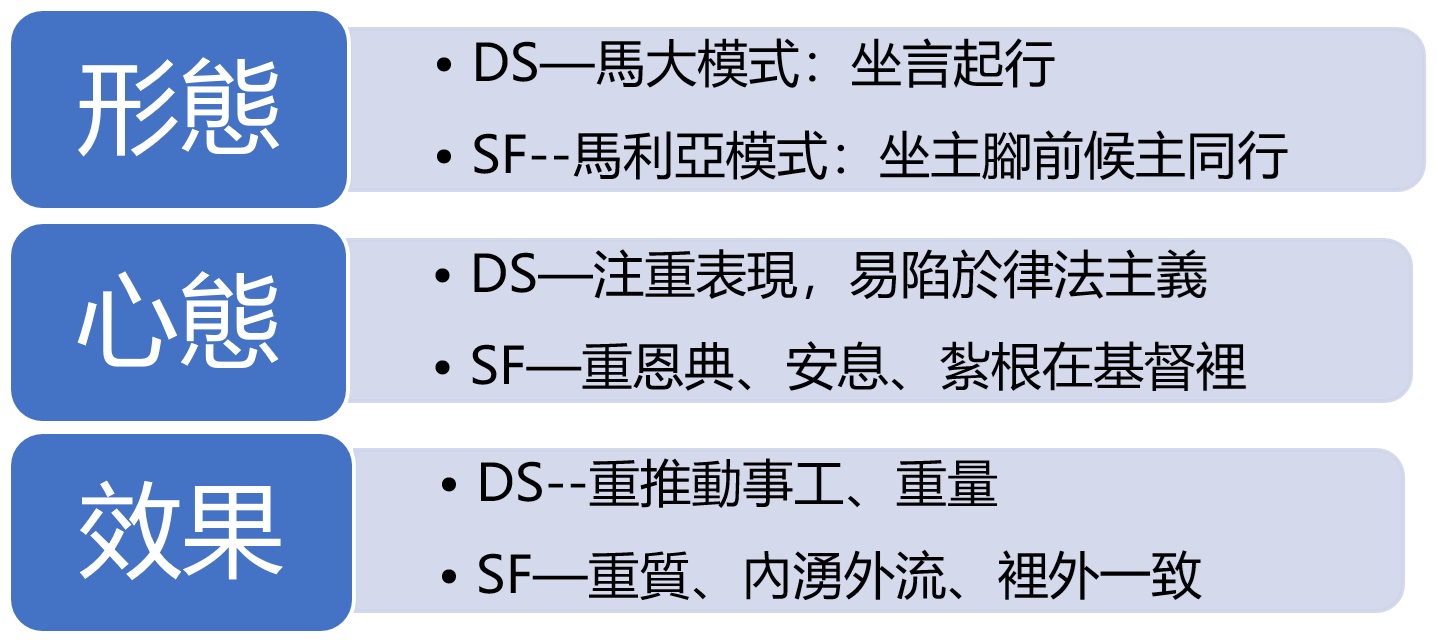

在事奉方面,靈塑又如何強化和深化門訓?我們可從事奉的形態、心態和效果來看:

1)事奉的形態:馬大的問題不是熱心服侍主,耶穌說她一邊事奉,一邊為許多事思慮煩擾。也許她跟妹妹較量,生出妒忌與不滿;也許她論斷馬利亞懶惰自私,缺乏愛心的行動。馬大要學習先花時間親近神,先領受神的恩典和能力,事奉才會事半功倍。否則遲早會耗盡枯乾,看甚麼都不順眼,甚至引起人事衝突。

1)事奉的形態:馬大的問題不是熱心服侍主,耶穌說她一邊事奉,一邊為許多事思慮煩擾。也許她跟妹妹較量,生出妒忌與不滿;也許她論斷馬利亞懶惰自私,缺乏愛心的行動。馬大要學習先花時間親近神,先領受神的恩典和能力,事奉才會事半功倍。否則遲早會耗盡枯乾,看甚麼都不順眼,甚至引起人事衝突。

另一方面,若馬利亞每天只是坐主腳前,不投入事奉也有問題。教會有個現象,就是 20%的人要做 80% 的事工,忙得要死,那來時間坐在主的腳前?大家應分擔責任,也要把屬靈操練帶進事工每個的環節。例如開會前花幾分鐘靜默,把心中的牽掛和重擔放下,意識主的同在,願意尊主為大。開會時帶著尊重聆聽彼此的意見;萬一遇到人事張力,也能即時放下討論,一同進入禱告。

某教會舉行會友大會,主席在報告事工時,忽有一弟兄站起來,指著他大罵。主席驚魂未定,另一弟兄也站起來和應,氣氛非常緊張,這時有人提出大家跪下禱告。在禱告聲中,兩位弟兄受聖靈責備,不約而同站起來認罪悔改,立時整個氣氛扭轉過來。

2)心態方面:事奉若注重外在的表現,就會很在意別人的反應。本來想討主喜悅,不知不覺要討人喜悅,甚至討自己的喜悅,滿足自己的成就慾;而且把自己做事的方法與時間表作為標準來要求別人,別人做不到就批評論斷,結果被律法主義綑綁。操練意識省察的禱告,有助提高自覺。靠聖靈調整心態,讓事奉出於感恩,重新肯定恩賜和機會都是神所賜予的。只要自己忠心盡力做得最好,至於效果和別人的反應就安心交託給主。

3)事奉的效果:有些人很注重可量度的效果,例如帶領多少人信主,教堂有多大,聚會的人數、植了幾間堂會等。這些用在事工檢討有時會有幫助,無可厚非,但太看重量的增加,很容易為求達標而不擇手段,很危險。

更重要是「質」的提昇,事奉應從心而發,因愛神愛人而貢獻自己;目的是建造生命,希望別人能像好土一樣,結出生命改變的果子。神不像人看人,只看外表,神看重的是內心實況,有聖靈充滿的生命,才能結出聖靈的果子,而靈命塑造就是要培育這樣的生命,讓活水內湧外流,既祝福別人,也豐富自己。

註釋:

1 邱清萍,《從飄泊到植根—北美華人教會采風錄》。美國:中信出版社,2010年,頁200-207。

2 邱清萍,《盡在愛中—盡心、盡性、盡意、盡力愛主你的神》。美國:中信出版社,2015年,頁205-207。

3 同上,頁264-289。

(以上兩本書可在本網頁「書籍」或「電子書」欄目中訂購)。

通訊2025年9月

通訊 2025年9月

寫作有時像在濃霧的黑夜中開車,你視野所能及的只是車頭燈的光環;然而,你竟然可以走完全程,甚至享受意想不到的收獲。

今年年初收到香港一位許牧師來信,鼓勵我出版《行在愛中》有聲書,結果安排了「高飛揚傳播」的廣播同工在幾個月內完成全書的粵語錄音,且將於今年十月開始在他們的網頁、手機Apps、Facebook及YouTube等平台播放。

《行在愛中》有90篇短文,從不同角度漫談如何在愛中成長,體驗和實踐愛。自從面世以來,此書共出了五版,並有電子版。早期曾蒙香港遠東廣播電台及美國三藩市一華人電台以朗誦播出,這些都是神所賜意外的收獲。

我已將全部錄音放上我的網頁ceciyau.org,但與一般有聲書用法不一樣。我鼓勵聽者每日聆聽一篇(連同經文約5-10分鐘),然後默想其中的信息,並以末段「穿上走路鞋」作為實踐的指引,最後把感動或實踐寫在靈程札記,三個月後嚐試留意自己成長的足跡。你有興趣加入這行列嗎?

以上的錄音尚未有普通話版,因此我另從網上課程選取兩篇處理衝突的普通話視頻 -“觀點、角度與界線”和“權力的運用與雙贏”,並附有文章,放在網上,希望聽普通話的讀者能喜歡。

作家魯益師(C. S. Lewis)說:「我們閱讀,才知道我們並不孤單。」(” We read to know we are not alone” )。願你多多閱讀,找到同路人。

邱清萍謹上

2025.9.01.

觀點、角度與界線

觀點、角度與界線

邱清萍著

2025.8.20.

我們看事物好像拍照一樣,總有自己想要的角度、距離及方塊的大小;一按鈕,照出來的就是我們所能及所想看到的東西。有些人想背景多一些,另一些人只想放大焦點,甚至故意把背景也模糊了。

所有的溝通都在定時、定點及定人的範圍裡;在衝突的過程裡,當事人如何看對方,如何詮釋對方當時所說的話和所做的事,及如何衡量彼此的關係,都能影響衝突的發展。真正引起衝突的主要不是彼此的差異,或發生了甚麼事,乃是大家怎麼看的問題。這是衝突的拍照效應,觀點與角度的問題。

以色列十二個探子窺探迦南地,回來報信;其中十個人憂心忡忡報導說,我們將被吞滅,成為那地人的食物,結論是不要去了,回去埃及吧。但另外兩個人(約書亞和迦勒)卻充滿信心,說神已把他們交給我們,他們將成為我們的食物。走吧!現在就去!客觀的事物都一樣:流奶如蜜之地、高大威猛的居民,但主觀的感受卻南轅北轍。

兩種操練-自覺與感同身受

觀點與角度是人把所見所聞的事物賦予主觀的意義,因此在衝突處理的過程,首先要瞭解彼此對同一件事的看法與解讀,這就需要兩種操練。一種是自覺(self-awareness),在反思中認清自己是怎樣看,為甚麼這樣看;另一種是感同身受(empathy),瞭解對方是怎樣看,好像把他拍的照片拿過來看,看出我與對方所看的有甚麼不同,甚至為甚麼不一樣?

賦予意義因為是主觀的,免不了會有誤差。出事時,大多數人會有推卸責任的傾向,自己錯是由於外在、自己不能掌控的環境人事因素,例如交通阻塞所以遲到;但別人錯則由於內在、應該改進的因素,例如懶惰散漫的個性、情緒問題等。結論總是我對你錯,或我有不得已的原因,而你絕對可以做得更好。很不幸,對方也是這樣看我。

有時誤差出現在對事件前因後果的詮釋不一樣,就像寫文章放錯標點符號一樣,該是逗號暫停待續,卻放上句號,彷彿事情已有定論。人際衝突常見的矛盾是因果難分,甚至因果循環。我在承受你錯誤的「果」,你是那傷害我的「因」,所以你要負責,要道歉。但若更多一點自覺或感同身受,也許會發現這件事是上次那件事的延續,上次我傷害了你,成了今次你傷害我的「因」,你所做的不過在處理上次我種下的「果」。或者你的「因」,是另一個人種下的「果」,我卻莫明其妙地在承受。

處理衝突有時要針對原則和立場的問題,但大多數時候是處理關係與溝通的問題,因此需要彼此聆聽,瞭解彼此的觀點與角度,願意進入對方的處境與情境,以心比心;也願意誠實面對自己的實況,主動為了關係而與對方溝通,作出調整。

短劇

聖誕節快到了,負責籌備晚會的小組還沒有動靜。宣傳負責人開始焦急,覺得節目組的Rose怎麼這樣不負責任,還未把節目內容定下來,宣傳甚麼呢?而節目組卻認為財務組一直不把預算定好,叫人怎樣籌劃節目呢?到底問題出在那裡?是誰的錯?經過彼此交流,發現誰對誰錯不是最重要,更重要是溝通,明白根源的問題在那裡。原來第一次開會分配責任時沒有說清楚,以致大家對流程瞭解不一樣。經過彼此聆聽,坦誠分享,大家積極地開始了籌備工作。

兩種擔子-界線問題

說到分配責任,「界線」的觀念(註)很有幫助。加拉太書六1-5指出兩種不一樣的擔子。一種是自己要擔當的擔子,就是從個人身份演繹出來的個人責任與機會,是神所賜和所交託的,別人可以鼓勵和支持,但不能代勞。第五節「各人要擔當自己的擔子」,這擔子有如士兵的背包。每個士兵身上都有一個背包,裡面有乾糧、水、繩子、手電筒、點火取暖的工具等,在危難時用來求存的物品。兵士必須包不離背,以備隨時應用。別人以為好心拿過來背在自己身上,其實是斷絕兵士求生的能源。另一種則是互相擔當的重擔,太重了,一個人擔不起,須要彼此體恤,互相分擔。

界線就是指第一種的擔子,是每個人獨特的身份、責任與機會、及天賦的權益,基本的權利,也是人之為人必須向神履行的管家責任。是別人不可侵犯,在正常情況下不能代勞,也需要彼此尊重的。有了界線,才能知道甚麼時候該說「是」,甚麼時候該說「不」。

尊重自己的界線,負起自己的責任;尊重別人的界線,讓別人負起他自己的責任。衝突往往因為我們對自己及對方的界線,既不瞭解,也不尊重。有時我們逃避「自己的責任/擔子」,而當作「重擔」丟給別人,或期望別人分擔;另一些時候,我們會把「重擔」看作「自己當負的擔子」,而拒絕別人的幫助。很多父母把兒女該負的「擔子/責任」拿過來,以為是分擔他們的「重擔」,結果剝削了他們成長,學習肩負責任的機會,導致兒女終生像寄生虫或牆上的泥巴,無法獨立的生活。

無論在家、教會或社會,每個人都必須為自己的思想、感情、態度及言行負責任。界線區分我們與別人不同之處,就像皮膚區分我和別人的身體,牆與門窗區分我和別人的住所一樣,在這範圍裡,我有責任做好的管家,把神交託給我獨特的責任做好。在教會的事奉裡,恩賜及呼召界定了我的角色,而角色也界定了我的責任,是需要向神向人作好的交待。

在衝突中為自己負責

耶穌在馬太福音教導我們如何在人際衝突中負起自己的責任。第五章廿三節主說:「所以你在壇上獻禮物的時候,若想起弟兄向你懷怨,就把禮物留在壇前,『先去』同弟兄和好,然後來獻禮物。」(太五23)弟兄向你懷怨,很可能錯在你,神既讓你心中不安,就有責任去處理,主動尋求和好。

耶穌在第七章5節再次提出「先」的重要:「…先去掉自己眼中的樑木,然後才能看得清楚,去掉你弟兄眼中的刺。」無論是樑木或刺,都是錯,但每個當事人都有「爭先」的責任,就是先在神面前自我省察,處理好自己,才去與對方一同去處理。神不只是根據人外表的行為來審判,祂也看人內心的隱情和動機。一個人若從不該做而做,不該說而說了;或該做而沒做,該說而沒說來省察自己,總會發現自己可以改進的地方,就當承擔自己的責任;若對方也能承擔自己該負的責任,衝突不但可以解決,甚至成為成長的梯級。

主耶穌第三次提出處理衝突的祕訣:「倘若你的弟兄得罪你,你就去,趁著只有他和你在一起的時候,指出他的錯來。他若聽你,你便得了你的弟兄。」(十八15-18)第五章是自己的錯,這裡是別人的錯,但責任也是一樣,你就去,帶著愛心說誠實話,不是公開羞辱對方,或背後批評,是只有「他與你在一起」時;而指出對方的錯,目的是要「得著」弟兄,為對方好,也為了保護彼此的關係。

衝突處理常有的難處,就是當事人雙方都覺得自己無辜,是受害者,都在等待對方走第一步。耶穌在這裡教導,雙方都有責任,愈聽主話的人愈會先負起責任,尋求和好。

(註)亨利.克勞德,約翰.湯森德合著:《過猶不及》,台福傳播中心出版。2003年。

(本文取材自作者網上課程《培育教會和睦文化》第五課)。

權力的運用與雙贏

權力的運用與雙贏

邱清萍著

2025.8.20.

我想首先界定權力與權柄的分別。權力 (power) 是影響別人和影響結果的能力,只要有關係,就會有彼此影響的能力,可能是正面或負面的,例如同工如何配搭會影響事工的進行,和彼此的情緒。這影響力也可能是正式或非正式的,主任牧師因其領導的地位能多方面影響他所帶領的同工:態度是否積極?工作是否有效?甚至同工去或留的問題。而同級同工之間,雖無地位的差別,也可能因某人的個性、恩賜或資歷發揮更大的影響力。

權力一般較瞹昩,界線不清楚,有意無意中發揮了影響力。權柄 (authority)卻是正式及認可性地運用與職責有關的權力,是有意識,且在問責的制度下當行使的,也是該被尊重的。

現在談談權力與衝突的問題:每個衝突事件都包含權力(影響力)的競爭或鬥爭,因此有輸贏的心態。然而,衝突既發生在一段互賴性的關係,雙方都有某程度的權力左右衝突是否能解決,於是權力也包含了影響衝突是否能解決的能力。

一.先來看看人際互動的幾種權力(影響力):

- 個人 (personal) 的權力:如恩賜才幹、知識技能、經驗年資、財富地位等在人際的互動裡都佔有優勢,能帶來較多的影響力。

- 關係 (relational) 的權力:如父母對子女、教會領袖對會眾、上司對下屬、老師對學生等在互動裡有更大的威望和決策權。

- 處境 (situational) 的權力:某些處境會提供一方較多的條件或優勢,例如在男尊女卑的社會,男性比女性會有較多被認可的權力;或在以白人為優勢的社群,黑人就明顯地缺乏說話的權力。

很多衝突來自以上權力的混合體,例如某領袖是教會元老(年資經驗),牧師是他當年的主日學學生,教會目前為了建堂的事鬧得沸沸揚揚,牧師認為要有自己的堂址,工作才能建立起來;執事會認為教會人數仍不穩定,先建立好「軟體」才考慮「硬體」,而那位元老是執事會主席。看來牧師必須放下他建堂的夢。

二.另外,我們對權力有很多從世俗價值觀而來的誤解,應該用聖經的教導來過濾及糾正:

- 我們以為權力要靠爭取──你有我就沒有,我多些你就少些,要得到權力就要爭取或鬥爭。其實,權力和權柄乃神所賜,也是神所分配,為要履行職責。耶穌復活後快要升天,對門徒說:「天上地下所有的權柄都賜給我了。」(太廿八18)只有神的權柄是完全自主的,人間一切的權柄都是透過神已設立的政權、家庭或教會等領受,或由神直接賜予,也要向神負責的。

- 我們常以權力多寡論強弱,教會選拔領袖若以社會地位高和財富多作為重要的條件,主不喜悅。腓立比書第二章5-10節說:耶穌不以自己與神同等為強奪的,反倒虛己,取了奴僕的形像。主放棄了權力而順服,成就了救恩,也成了以弱為強的榜樣。

- 我們以為權力都是負面的,因為見過權爭的可怕例子。其實權力可以用來做神喜悅的事,而權柄—就是被正式認可的權力更是與責任相輔相承的。路加福音十九章17節耶穌在比喻中指出:在小事上忠心的僕人,主人要把權柄賜給他,使他可以管理城邑。有責無權不能完成責任;相反來說,有權無責會使人腐化。權力不用來履行服事神、服事人的責任,很容易會變質。

- 我們誤以為權力是控制別人的護照、是滿足自己慾望的工具。保羅說:「主賜我們權柄,是要造就你們,並不是要敗壞你們。」(林後十8)。彼得禁止教會領袖以權柄轄制人(彼前五1—4),因為這就是權力的誤用。當權柄用來利己、放縱與抬舉自己,就是誤用。當權柄用來貶低別人,打擊別人,就是誤用。當權柄極度的誤用,就是濫用了。所羅門的兒子羅波安濫用皇帝的權柄,結果國家一分為二。誤用權柄的人神必審判,因為神是輕慢不得的。教會許多的張力與衝突,也是由於領袖誤用及濫用權柄而引發的。

三.權力運用合宜可以化解衝突:

在互賴關係(夫妻、親子、同工)中,權力愈平衡,衝突解決的可能性愈高。這是一種杠杆的作用。大家唇齒相依,彼此需要;除非對方的需要也得到滿足,否則你有再多的權力,也不能得到真正及恆久的滿足。

如何平衡權力?權力多的一方要克制不用權力,聆聽和尊重對方,給予更多的空間來使用他的權力。權力少的一方也要肯表達需要,願意努力提昇自己,例如加增知識與技能和信任度。聖經所教導的彼此順服(弗五21;彼前五5)其實是最佳的權力平衡,最終結果是雙贏。

創世記第廿一章22-34節記載亞伯拉罕的家族與旅居地之王亞比米勒發生了矛盾,原來後者的僕人霸佔了他們的水井。在曠野沙漠地,井水是人與牲畜賴以生存的必需品,各族之間常為了本族人的安危,出現奪井之事。

亞伯拉罕與他的家族既要在此定居,就應該與此地原居民建立友好互賴的關係,大家和平相處。但另一方面,他也要處理不公平的事,免得日後常有糾紛。他怎樣做呢?

第一,他為這事指責亞比米勒(25節),說了誠實話,指出了公理。第二,亞比米勒希望與亞伯拉罕立約,希望他「不要欺負我與我的兒子,…與你所寄居之地的民。」(23節)原來在第廿章,亞伯拉罕為了自保而撒謊,說撒拉是他的妹子。亞比米勒便把撒拉取了去,結果遭受神的懲罰。

亞伯拉罕經過上一次的失敗,對自己的軟弱多了一些認識,也明白亞比米勒心中的隱憂,就同意與他立約。這樣的權力平衡與彼此順服就是雙嬴,因為彼此所關心的事都得到關注,該作的補救或賠償,該指出的問題都有了好的交待與處理。

(本文取材自作者網上課程《培育教會和睦文化》第九課)。

《我愛,故我在--關係神學的探索》前言

《我愛,故我在--關係神學的探索》前言

邱清萍著

2025.6.20.

關係像空氣一樣,人人都需要,無處不在,活在其中,卻很少刻意去想它。為甚麼我想探討一個這樣平凡、又容易被忽略的課題?

回顧我出版過的書,一半以上都與關係有關:《行在愛中》、《活在愛中》和《盡在愛中》。前兩本涉獵人際關係,第三本談與神的關係。愛不但是關係的紐帶,將各種關係連繫、鞏固起來;而且使關係充滿生命的氣息,甚至飛越時空,進入永恆。

2003年我出版了《教會衝突的處理與重建》(與游宏湘合著),此書面對教會群體關係觸礁了怎麼辦,如何恢復?另一本更早(1997年)出版的書《還我伊甸的豐榮》(與劉秀嫻、吳淑儀合著),要面對更大的社群關係,人類社會如何跨越歷史悠久的男尊女卑意識,發揮神創造的初衷,男女在愛中同工同盟,彼此尊重與成全。

一路走來,原來心中有一條慈繩愛索,一直牽引著我的閱讀、觀察和思考,跑也跑不掉。以上的寫作都是從實際生活範疇中去體驗愛的關係、這幾年,有感動從神學的層面來探討。

神學是有關神的研究,神學不是啟示,卻是對聖經所啟示的神和祂的作為,經過研究、詮釋和整合,作出神學性的思考和反省。無論自覺或不自覺,我們都有一套信仰的理念,左右著我們如何看人生重要的問題,也多多少少影響我們生活中的抉擇。而當我們刻意地將自己的信念作長期的研究、思考和反省,有系統地整理和表達出來,那就是我們的「神學」。這本書是一個很普通卻很認真的基督徒想要做的事。

信念不是憑空,與生活脫節的一些抽象觀念。信念是信心與理念的組合,信心是全人的投入,涵蓋思想、感情、意志及生活行為的整合,而理念是透過思維將信心的經驗作一融合與疏理,是為神學,也是本書所要做的。

葛倫斯(Stanley G. Grenz)提出以「綜合取向模式」(integrative motif)來建構神學,並指出三個主要的資源:聖經的啟示、教會的傳統及當代的文化處境。本書以愛的關係為主軸,結合這三方面的認識來瞭解關係神學。這個建構的框架可以幫助基督徒對關係神學作出辨識性的反省與整理。1

瑞典神學家虞格仁 (Anders Nygren) 在他的名著《基督教愛觀研究》(Agape and Eros)的導論中指出「愛」雖然位居基督教信仰的中心位置,在神學中卻是最被冷落的議題。2

澳洲新約神學家摩理士(Leon Morris)也曾著作專書,研究聖經裡的愛觀。他指出舊約「令人驚訝地」充滿了愛的教導,驚訝也是因為:很多研究舊約的工具書「竟然」很少在愛的關係方面著墨!3

美國心理學教授何託 (Todd Hall)認為神學和靈修神學都需要一個新的典範 (paradigm),就是以愛為核心的關係靈修學(Relational Spirituality)。他指出十三世紀之前神學的理性探討與經驗性的生命成長是雙軌並進,與愛神及愛人如己的實踐是緊密相連的。4

作為中國人,又生長在一個大家庭,我從小就知道維持好的關係是多麼的重要。中國文化很重視「關係」,台灣歷史學者孫隆基在《中國文化的「深層結構」》一書指出:中國人對「人」的定義是:「仁者,人也」;「仁」是在二人的關係中來體現,在五倫:君臣、父子、夫婦、兄弟與朋友的關係中來展現的。個體在傳統中國文化中是沒有合法性的,也沒有獨立的人格。以致二人的關係很容易停留在禮教與人情,甚至很容易與「面子」問題混淆;結果,建立關係不一定出於真實的愛心,很可能只是還「人情債」,或只是為了保住「面子」。5

個體有合法性,才具備自由去選擇是否要與他人建立關係,而維繫關係的紐帶就是愛。本書題目:「我愛,故我在」。一方面是對應笛卡兒(René Descartes)「我思,故我在」,指出愛才是人(仁)之為人(仁)的終極內涵。本書就是循這方向探索關係神學的脈絡。

作者在第一章為關係神學建立一個基礎與輪廓,首先從聖經的啟示指出三一真神是「在關係中存有」,人既有神的形像,他存在的基調就是關係性,因此只有在與神、別人及大自然的關係互動中,才能實現活著的目的和意義。人認識神不只是靠教義的理解和接受,也必須與神建立個人的關係,有與神相遇的經歷。屬靈生命的成長不只是個人生命的更新與培育,也包括與他人關係,及在群體生活中彼此建立的歷程。

然後作者探討關係神學在近代崛興的原因,一些社會文化的亂象如何與關係的失聯有關;愛在現代社會已被扭曲,有人不相信有真愛,結果不能相信神,因為神就是愛。另有人認為愛的字典裡沒有是非罪過,沒有痛苦災難,這些人以為自己信神,其實他們只是迷信一個像聖誕老人的神,並非聖經中的神。

在一個愈來愈走向個人主義、民族主義、愈來愈分化疏離的世界,強調關係神學及其實踐已是迫不及待的使命。

第二章從全備救恩來看愛的關係,愛是救恩神學的核心。從神的創造、人的墮落、基督的救贖、人的成聖及新天新地全方位來看,關係神學不但穿插其中,而且是詮釋神創造人類及世界的心意,及瞭解祂心意的鑰匙。

人照三一真神的形像而造,表明神的心意是要建立一個愛的群體與國度。始祖墮落,罪不只是個人內心的黑暗和不討神喜悅的行為,罪也是破壞了與神與人愛的關係,而基督救贖的目的不只是個人得救得永生,也是在基督裡與其他人合成一個群體的新人。

成聖就是盡心、盡性、盡意、盡力愛神,然後是愛人如己的成長過程,耶穌指出這是一切律法和先知道理的總綱(太廿二34-40)。祂在登山寶訓說祂來是要成全律法(太五17),怎樣成全?以愛的關係來成全。

難怪奧古斯丁說:你的心若有真愛,就可以隨心所欲而行。6這使我想起《論語·為政篇》說「七十從心所欲不逾矩」,「矩」就是道德準則和律法的規範。孔子指出這是人生最高的境界,心所欲很自然地配合人之為人的目的與生活秩序,而不會逾越規範。可是要經過前面「三十而立、四十不惑」等大半生的修煉,有多少人能做到?孔子的時代有多少人活到七十歲,古來稀!

主知道我們自己做不到,所以賜下聖靈居住在我們裡面,只要我們如枝子連結在葡萄樹上,「常在主的愛裡,祂也常在我們裡面」,這種與主愛的連結關係就能使我們多結果子(約十五),活出合乎神造人的心意。

第三章從三一教義看關係神學。三一神學是「關係神學」的基礎,在三而一關係中存在的神,創造了在關係中存活的人,使他們住在一個互相維繫、相依相生的世界裡。

本章探討三一教義的內容與發展的歷史,神藉著聖子在人間所成就的救恩,向人啟示了祂三位一體的本質與屬性的奧祕。在主與父及聖靈的互動中,我們看見了祂們彼此相愛的關係,也成為教會肢體之間互相合一可效法的榜樣。然而,人與神的聯合與三一真神本質內愛的聯合是有差異的,本章作了一點分析。

三一教義基本上是實踐性的,我們怎樣與三一真神在愛中相遇呢?第四章談論如何藉著敬拜和靈命塑造,讓住在我們裡面三一神相愛的愛,也貫乎眾人之中。這也是本章所要探討的。

第五至八章選了新舊約一些書卷,從愛的角度探討愛與痛苦(何西亞書與約伯記)、愛與密契(雅歌書)、愛的生命(約翰福音與約翰書信)、愛與靈命塑造(保羅書信)。除了從經文內容詮釋愛的意義,也主題式地探討希腊文「愛」字的用法、愛人如己的真義、又闡釋「在基督裡」與「十架神學」是活出豐盛生命的祕訣。

關係以愛來維繫,使徒約翰明說:神就是愛(約壹四8)。愛是神的本質和屬性,神不可能不愛。在我們還作罪人的時候,還不懂得愛之先,神已經愛我們了。這是「先存的恩典」(prevenient grace),我們能認識祂,回應祂的愛都是靠這「先存的恩典」,但我們要肯選擇回應神的愛。

雖然愛在聖經中有核心的地位,在神學界卻被邊緣化了。長久以來,我們對神的認識和信心常局限在理性的認知,我們誤以為聖經和神學的知識愈多,生命就會自動成熟,事實卻非如此。生命必須在愛的關係中成長,教義必須與實踐結合,才能活出耶穌基督的模樣。

註釋

1. Stanley G. Grenz, Theology for the Community of God(Eerdmans, 1994),

16-25.

2. 虞格仁,《基督教愛觀研究》,台灣:道聲出版社,2012,27。

3. Leon Morris, Testaments of Love—A Study of Love in the Bible (Eerdmans,

1981), 4-7.

4. Todd W. Hall and Miriam Elizabeth Lewis Hall, Relational Spirituality: A

Psychological-Theological Paradigm for Transformation (IVP, 2021), 2-5.

5. 孫隆基,《中國文化的「深層結構」》,香港:集賢社,1987,

12-15。

6. 「你的心若有真愛,就可以隨心所欲而行」。原文是"Dilige et quod

vis fac." 英文意譯是 " Love, and do what you will.” 意思不是鼓勵人以愛為名自

我放縱,瞭解上下文就明白了。奧氏這樣說:「你若叫喊,要為愛而叫喊;

若靜默不語,也要為了愛。你若指責別人,要為了愛而指責;若寬容別人,

也要為了愛。讓真愛(聖愛agape)紮根在你裡面,這樣,所湧流出來的都

只會是好果子。引自St. Augustine of Hippo, "Homilies on the First Epistle of

John", First Epistle of John, Tractate 7, paragraph 8.

通訊 2025年6月

通訊 2025年6月

最近Maria不斷提醒我:「你一年多沒有寫通訊,別人快要把你忘記了」。沒想到有一天竟然收到一位友人來信說:「不知為甚麼,好幾個月都沒有收到你的通訊,請把我重新加入你郵寄的名單中。」感激他沒有忘記,而且想繼續收看我的通訊。

過去一年多,我集中火力完成一本新書--《我愛,故我在—關係神學的探索》。我在書的「前言」解釋為何我會寫這本書:雖然愛在聖經中有核心的地位,在神學界卻被邊緣化了。長久以來,我們對神的認識和信心常局限在理性的認識,我們誤以為聖經和神學的知識愈多,生命就會自動成熟,事實卻非如此。生命必須在愛的關係中成長,教義必須與實踐結合,才能活出耶穌的模樣。以下是一些神學家的洞見:

- 瑞典神學家虞格仁 (Anders Nygren) :「愛」雖然位居基督教信仰的中心位置,在神學中卻是最被冷落的議題。

- 澳洲新約神學家摩理士(Leon Morris)指出舊約「令人驚訝地」充滿了愛的教導,驚訝也是因為:很多研究舊約的工具書「竟然」很少在愛的關係方面著墨!

- 美國心理學教授何託 (Todd Hall)認為神學和靈修神學都需要一個新的典範 (paradigm),就是以愛為核心的關係靈修學(Relational Spirituality)。

若你有興趣閱讀「前言」,可點擊進入。新書將於今年內出版,敬請留意。

由於郵費暴增,許多人不願訂購紙版書。我有幾本著作已轉成電子版:《行在愛中》、《盡在愛中》、《還我伊甸的豐榮》,歡迎上我的網頁ceciyau.org訂購紙版或電子版。另外,《教會衝突的處理與重建》電子版正在製作中,不久也可上架。

盼你在炎炎夏日,除了出外旅遊,也花一點時間閱讀,豐富你的心靈。

邱清萍謹上

2025.6.20.

通訊 2024年4月

通訊 2024年4月

以下是我廿多年前寫的一篇文章,最近再讀,仍然是我的心聲,

我信主四十年、事奉主也快卅年,教會生活佔去我人生的一大部份。

我曾親身經歷三次教會(基督身體)大撕裂之痛,目睹過無數次”

我焦急的問祂:

「誰把你打成這個樣子?」

祂長歎一聲,回答說:

「沒有人故意打我,在那場人際戰爭裡,

我困惑的問道:

「這些人是誰啊?為甚麼會把教會變戰場?」

祂回答說:

「他們很熱心服事,為傳揚福音奔波勞苦,也的確幹出了成績,

路血跡斑斑呀!」

我更困惑了:

「他們為福音甘願上沙場,令人敬佩啊。」

主又歎了一口氣:

「可惜他們沒有防守自己的肉體血氣,在戰亂中,

教會內部自相殘殺,贏了小仗,卻輸了大仗,中了魔鬼的詭計!」

我跪在主的面前,只覺得裡面波濤洶湧,雪花飛濺,說不出話來。

廿多年了,我透過講座、神學院教課、寫作、網上課程、

家居多倫多的林志寧牧師/博士(Rev. Joshua Lam)有豐富的仲裁與調解的專業訓練,並多年牧會與調解的經驗,著有《衝突與風險》(加拿大恩福協會出版)。聯絡:http://accessagree.com

曾在中國工作的周玲博士(Dr. Jolene Kinser)有跨文化的學術與專業訓練,為華人教會提供化解與調解衝突的服務與培訓;

兩星期前我終於有機會與他們兩位在網上相聚,一同探討「

我另外寫了兩篇文章:《追求和睦》、《調解使人和睦》,

在現今烽煙四起,無論家庭、教會、社會或國與國之間,

邱清萍謹上

2024.4.27

調解使人和睦

調解使人和睦

邱清萍著

2024.4.24.

教會要培養「使人和睦的人」。耶穌基督另一個重要的名字是和平之君(賽九6),祂在登山寶訓指出:「使人和睦的人有福了,因為他們必稱為神的兒女」(太五9)。基督徒要效法主的樣式,就要用心學習與人和平相處。領袖更要在事奉中有「使人和睦」的訓練,正如保羅勸勉腓立比教會兩位很有傳福音熱誠的姊妹要同心,顯然她們失去了和睦。他也請求教會的監督和諸位執事「幫助這兩個女人」(腓四2-3)。

領袖常被邀請幫助調解糾紛。衝突發生後,雙方情緒高漲,很難心平氣和的溝通,瞭解真正的問題所在。調解員以局外人的第三者介入,提供一個安全對話的平台;有時一方在地位與資源上較為優越,會使另一方不敢吐露實情,就要平衡不均勻的勢力,透過調解過程,重建彼此的信任與尊重,建立共識,並探討解決問題的各種可能方案,使雙方的關係可以朝更健康的方向發展。

使人和睦是吃力不討好的事,最好有些裝備和訓練。最重要自己是追求和睦的人,平常待人處事能締造和平,有從上頭來的智慧—溫良柔順、滿有憐憫、沒有偏見、沒有假冒(雅三17),才能得到別人的信任。此外,還要培養以下的技能:

- 有辨識力,看出衝突問題的癥結;

- 力求公正、不偏私,以客觀卻真誠的愛心來鼓勵雙方積極面對問題;

- 帶著尊重,引導當事人反省,發現自己的責任;又藉著專注的聆聽,促進彼此的瞭解。

- 循循善誘,帶領當事人一同尋求化解的途徑,包括彼此饒恕與和好。

- 肯虛心接受訓練,借助別人的經歷把調解的工作做得好。

調解的目的是復和,律法和懲誡只能收嚇阻及報復的作用,卻不能使犯錯者真誠悔改,還可能引發更深的仇怨;也很難恢復雙方的關係,帶來醫治。耶穌基督以愛的救贖舖了一條和好的路,為甚麼我們不追隨主的腳蹤來處理彼此之間的衝突呢?

調解做得好,能為衝突雙方帶來很多好處:

- 提供一個安全的平台,讓雙方有機會冷靜地聆聽對方的看法和心聲,對整件事有較全面的觀點與角度。

- 在過程中暫停,提供個別的輔導(caucus),是疏導情緒和解答困惑的好時機,幫助即時的需要,有助繼續積極的處理。

- 防止衝突惡化或升級,幫助雙方溝通,把爭執背後未滿足的需要與期望表達出來。

- 避免使用昂貴且費時,又傷害感情的法律途徑;代以促進瞭解,共謀決策的調解過程。

- 衝突雙方有充份的自決空間來選擇解決方案,透過互相讓步和妥協,達致共識。

- 對基督徒來說,調解是朝向和好,重建關係的積極渠道。

- 對教會或機構群體,調解過程能增進同工更深的彼此認識、信任和接納,提昇團隊的凝聚力和效能。

使徒行傳十五章記載安提阿教會有了爭端,有些猶太人信徒認為:外邦人得救必須行割禮及守摩西的律法(第5節),保羅與巴拿巴因這是基要信仰問題,不能妥協,就與他們「大大的分爭辯論」(第2節)。這時候,「眾門徒就定規」,叫他們為所辯論的上耶路撒冷去見使徒彼得與雅各和長老們,以求一個客觀的決定與處理。

留意保羅與巴拿巴是教會領袖,滿有權威,卻仍然謙卑順從教會的決定,拜訪在主裡比他們更有經驗的使徒,希望聆聽他們的意見。我們互為肢體,需要彼此幫助,局外人因為沒有利害關係,可以較客觀來看問題。

調解開始時,很重要的目標是讓雙方可以彼此聆聽,從被動性 (reactive)的反應轉為主動性(proactive)的處理。在耶路撒冷的會議中,有爭執的雙方都有機會分述他們的見解 (4-6節),他們說的時候,眾人都「默默無聲」地聆聽(12節)。雅各後來在他的書信中教訓說:「要快快的聽,慢慢的說,慢慢的動怒。」(各一19)相信這是他處理教會糾紛的經驗之談。捺住怒氣與不平,用心聆聽。調解員通常會給雙方五至十分鐘不會被打斷說話的機會,因為雙方都有機會表達己見,就不須打斷別人的說話。

但如何善用這五至十分鐘,使之走向和解?調解的人要提供一些共同恪守的規則,例如只說事件的客觀事實(如甚麼事情,在甚麼時候、甚麼地點、如何發生),和自己的看法與感受(這就是主動性),不要替別人說話,或批評/攻擊/毀謗對方(這是消極的被動反應);對方說話的時候,要用心聆聽,讓對方把話說完。

調解的人在過程中可以幫助雙方將事實、看法與感受分別出來,以不同的方法來處理。就像耶路撒冷的會議,彼得與雅各將一些基要的真理,如得救是本乎恩和一些道德的準繩,與非基要的傳統分別出來。前者要堅持,但後者可靈活處理。在人際糾紛中,通常最難處理就是「看法與感受」的問題,尤其當事人把個人的看法與感受等同事實與真理,就更難處理。把它們分別出來,是解決的第一步。

「主動性」的處理是幫助當事人承認自己有主觀的看法與感受,再進一步瞭解影響自己看法與感受的因素,可能與對方某些行為表現有關,也可能與以前衝突所受的創傷,未得痊癒而作出的被動反應有關。

在一次聘牧委員會議中,主席王執事再忍不住了,另一位委員孫執事總是處處為難,無論他提出甚麼人選,對方總有許多理由推翻他的建議。已經半年了,也開了無數次的會議,他們連第一步都踏不出去。王執事向代理牧師提出辭呈,牧師勸他與孫執事坐下好好溝通一下,牧師願意出面調解。後來牧師打電話問孫執事,起初他大吐苦水,牧師忍耐的聽著,最終孫執事也願意與王執事談談。

在代理牧師的安排下,他們在一個不受干擾的時間與地方見面傾談。一開始牧師交待清楚一些「規則」,雙方都同意後,就輪流把自己的看法與感受說出來。由於牧師事先有提點,在過程中又加以引導,他們一方面有機會說出壓抑多時的感受,另一方面又學習如何把主觀感受和看法與事實分開來。

在過程中,他們談到一年多以前會眾因前牧師的去留問題而產生嚴重的分歧,恰巧王、孫兩人各執一方。雖然牧師已離開,但當時爭執所遺留的傷口仍隱隱作痛,從來沒有正面處理。當他們看見該事如何影響兩人在聘牧委員會的工作時,突然有了領悟,願意彼此認錯,化解前嫌,學習接納彼此不同的觀點與立場,也不容讓輸贏的心理左右彼此的關係。垃圾清掉以後,聘牧委員會不久就開始約見第一位候選的牧者。(註)

(註)游宏湘、邱清萍:《教會衝突的處理與重建》(美國:中國信徒佈道會,2010),頁191-194。

追求和睦

追求和睦

邱清萍著

2024.4.24.

在關係的互動裡,因差異和人性軟弱,有衝突是正常的事。關鍵在於處理,處理得好,衝突可化成祝福,處理不好,衝突會帶來破壞,而有一些破壞是有深遠的後果,且難以補救的。

甘陵敦(Robert Clinton) 在他的書 ”The Making of A Leader”(註)中指出衝突是神塑造領袖重要的途徑之一,是神手中可用的工具。為人父母、教會或機構領袖在衝突過程中,若虛心勤學,就能帶來生命與事奉的成長。

要成長必須肯改變。衝突像一面鏡子,把我們的弱點和不足顯露出來,也逼使我們作出改變。我們都想成長或進步、卻不想改變,因改變會帶來許多沖激、很不方便,費心費時又費力,保持原狀最省事。但是當「保持原狀」的痛苦大過「改變」的痛苦,例如遇到危機或面臨衝突,不改變,困難就無法跨越。我們不得不改變,在痛苦中學習成長,這是很多人生命改變的經歷。

衝突逼使我們面對自己,發現內在隱藏的問題。可能我們會察覺自己在熱心事奉背後靈性的枯乾,信不過神,也不肯尊祂為主;可能發現自己的自尊很脆弱,沒有安全感,不堪一擊,結果要以「強人姿勢」(怒氣、霸凌的言詞、攻擊性的行動)來保護自己;甚至以謊言取勝,誠信經不起考驗。基督徒能面對自己的陰暗面,才會謙卑讓神改造,忍痛對付自己,尋求更新。

甘陵敦坦言神常使用衝突塑造我們的生命,包括靈性、稟性與個性。衝突的痛苦過程也會考驗我們事奉的呼召和心志,是為了自尊、地位和權勢,還是為了神的榮耀與國度。若雙方都是為了自己,衝突只會愈演愈烈,基督的身體最終會遍體鱗傷。

相反來說,假如我們在衝突中成長,生命改變了,事奉的心志更新了,人謙卑了,更能體諒別人,竭力追求和睦合一,福音的光輝就會更明亮,事奉的果效就更提昇。

基督徒處理衝突最終的目標是和好,和好對基督徒來說,是絕對的、必須的、無可選擇的。福音信息的核心就是和好,神道成肉身來到世上,釘死十架,就是為了使人與神和好,與人和好(弗二14-18)。

基督徒是:

在和好的恩典中重生 (羅五1-2),

在和好的道路上成長 (太五23-24;十八15;羅十二18;十四19;來十二14),

帶著和好的使命進入世界,勸人與神和好(林後五18),

使人與人和睦(太五9;腓四2-3)。

我們都知道和好的重要,但自己陷在爭端裡面,卻往往不能自拔,別人的勸阻有時也難以奏效。智者有言:「弟兄結怨,勸他和好,比取堅固城還難。這樣的爭競,如同堅寨的門閂。」(箴十八19)自大與驕傲常樹立屏障,也阻止屏障的拆毀,不容許關係的重建。

教會領袖很努力推動福音的工作,可是自己卻不能活出和好的生命,這是何等大的諷刺!美國一大城市有數間華人教會,原來這些教會都是從一間教會分裂出來的。教會內部的爭執與糾紛,社區裡面的人也耳熟能詳。結果當弟兄姊妹去探訪未信主家庭,或向商戶派單張傳福音,所得到的是揶諭與嘲笑,不但神的名受羞辱,福音工作也受到極大的障礙。

基督徒不肯彼此饒恕,重歸於好是福音不能傳開的重要原因!耶穌釘十架前,求父神幫助祂的門徒彼此相愛,活出合一的見証,這樣世人才會相信主耶穌是從神那裡來的(約十七21)。在衝突中我們可能會受傷,但任何傷痛都不應阻止我們和好,即使帶著傷痛,我們也要遵主的吩咐尋求和好,竭力(付出代價)保守我們在聖靈裡的合一。

(註) Clinton, J. Robert. 1988. ” The Making of A Leader.” Co : Colorado Springs, 1988, p.107,145.