「種族衝突」與溝通

「種族衝突」與溝通

邱清萍著

2021.4.11.

十多年前美國人在電視機面前上了「處理種族衝突」的一課。事件顯示當事人(黑人教授蓋茲Henry Louis Gates Jr. 和白人警員柯勞利Sgt. James Crowley)的背景與觀點如何影響衝突的發展,甚至事前事後旁人對事件的詮釋也微妙地起了作用,包括美國總統奧巴馬的言論。

作者嘗試捕捉事件中每個人物言行背後的思維,將故事始末寫下來。這樣做免不了把作者個人的觀察與觀點也投射進去,但至少作者有自知之明,這在溝通上很重要。

_____________________________________

麻省劍橋市有一個女子路經偉亞街(Ware Street)一 幢房子,看見兩個帶上背包的黑人男子在屋前陽臺走動,其中一位正以肩膊推門,看樣子想破門而入,另一個黑人在旁協助他。女子懷疑有賊入屋行劫,立刻打電話報案。很可能這女子是白人,見到兩個黑人在推門,「黑人是壞人」的偏見會否影響了她的判斷?假如她看見兩個白人在推門,會不會報警?她不知道這黑人是著名的哈佛教授蓋茲,剛從外地回家,發覺大門開不了,而幫助他的是司機。

警員柯勞利趕到,這時蓋茲已進了房子。

柯勞利:有人報案有賊擅入民居,請你出來,我要入屋搜查。

(可能柯心想:這人膽子真大,竟然在警察面前裝蒜?)

蓋茲:這是我的房子,我是屋主不是賊。

(感到莫明奇妙,可能有點氣惱)

柯勞利:你拿出証件看看。

蓋茲於是出示哈佛教員証,上面沒有住址。

(他真的惱火了,心想:「我在自己的家,還要証明我是屋主。這分明是種族歧視嘛!真是豈有此理。」他不知道柯勞利曾訓練前線警員公正執法,不能有種族歧視。十六年前還口對口地對一心臟病突發的黑人球星施以急救。)

柯勞利:我要看你的駕駛執照。

蓋茲拿出駕駛執照給警員看。

(這時積壓多年的怒火─自己所代表的整個黑人種族多年受到的歧視,多少黑人男人被無辜拷問和關鎖,從遠古的深淵噴出黑壓的濃煙,從心頭和口邊傾瀉出來⋯)

蓋茲:你不要以為是白人就了不起,你侵犯了我的公民權利,你會為你的種族歧視後悔的。(聲音愈提愈高,柯勞利看了執照就預備離開,但蓋茲跟在他後面,一直走到陽臺還是指著他大罵。)

柯勞利也火了,回轉身:你想怎麼樣?我要起訴你「行為不檢、妨害公安」。說著把蓋茲扣上手鍊,帶回警局。

_____________________________________________

數天以後,總統奧巴馬在全國記者會中被要求評論此事,他坦承自己尚未掌握詳細資料,可能有偏見,接著就批評警員柯勞利「行事愚蠢」,並謂此一事件顯示「美國依然瀰漫著種族歧視」。

言論一出引起全國警界激烈的反彈,認為他未明真相就妄加評論,影響警員日後執勤,而且會破壞他任總統以來的種族和解契機。許多黑人也站出來維護蓋茲教授,指出此事將美國黑人受歧視的嚴重程度再次公諸於世。

在全國紛紛嚷嚷之際,奧巴馬總統兩天後在白宮召開記者招待會,說已致電當事人雙方,並坦承自己「用詞不當」,事情愈鬧愈大,自己也有責任等。他希望此事給大家上了一課,在這麼敏感的課題上應花時間彼此聆聽和瞭解,而不是動輒彼此指控。他認為警員和教授都是「反應過激」,並已邀請兩人到白宮坐下傾談。

總統很快作出正面的回應,並為自己的言論負責任,使整件事情降溫不少。麻州三個警察組織發表聲明,感激他的回應有助緩和張力。

無論甚麼團體,包括教會,都會有類似的爭執。當然種族的歧視由來已久,更錯綜複雜。但以上個案的確給大家上了寶貴的一課,試概括如下:

一.傳遞消息要謹慎。這個案的發生是因為一位女性過路人對所看見的事詮釋錯誤,當然

她出於好意,願意挺身助人也是好事,在一般情形下若能先弄清底蘊,可能就不會惹起這麼大的風波。

二.承認自己可能有偏見。爭執最難解的結是雙方都覺得自己全對,對方全錯。其實人際關係是互動的,無論有意或無意,主動或被動,彼此都在互相影響。作為有限的罪人,每個人都可能有偏見。我們都會受個人背景、遭遇、個性、觀點與角度、心情,甚至表達的能力影響。自覺可能有偏見是虛心的表現,對衝突處理很重要。

三.肯負起責任。衝突愈演愈烈是因為大家都不肯負責任,於是本來很小的事,因為自衛便要招兵買馬,或挖出對方其他的錯失,使事態愈形複雜,解決難度於是提高。一方肯負責任至少解決了一半的問題。

四.在爭執的火爆場面,一句不合宜的說話會火上加油,能使火勢更猛烈,因此要小心用詞。

五.快刀斬亂麻。總統沒有拖延,趕快站出來解釋,承擔自己的責任,雖然不一定能解決全部的問題,至少不會使它惡化。而且他這種行動有助其他當事人也負起自己的責任來。拖延只會滲進不良的因子如猜測、謠言等。

基督徒處理爭執最重要的不是輸贏或個人的得失,而是活出和好福音的意義來。

靈程導引-心靈的關顧與培育

靈程導引-心靈的關顧與培育

邱清萍著

2021.4.11.

靈命成長有如一場賽跑或鬥拳(林前九24-27),要經過嚴謹的訓練,有「教練或助教」在旁指引鼓勵是非常的重要。

靈命成長由重生開始,生命經歷不斷的變化,不斷脫舊換新。價值觀或心意的更新,脫離罪及壞習慣的綑綁,都要經過新陳代謝,新細胞「生產」的過程,需要屬靈「助產婦」陪伴,在旁指點和打氣,迎接新生命的來臨,直到基督成形在我們身上(加四19)。

靈命成長又如天路客的旅程(來十一13-16),會上山下谷,遭遇日曬雨淋,來到叉路口如何選擇,迷途又如何轉回,若有「旅伴」同行,甚至「導遊」指點迷津,就能順利抵達目的地。

教練助教、助產婦和旅伴導遊所提供的就是靈程導引。真正的引導者其實是聖靈,祂使人重生,住在人裡面,感動、光照、安慰、責備,而且按照主耶穌的形象塑造信徒的生命。靈程導引的過程需要三方面的配搭:聖靈培育生命,受導者追求成長,靈程導師則以禱告、聆聽、發問和分辨,幫助受導者發現和明白自己的實況,願意去面對和回應聖靈的引導。

靈程導引的目標是要經歷神,與祂相遇,在生活中意識祂的同在,察覺祂的心意與作為,聆聽和明白祂的引導,回應祂的邀請,以致更深與祂連結。導師陪伴受導者直接來到神的面前,向祂赤露敞開,與祂對話,謙卑聆聽,順服回應。

我們有可能經歷神嗎?這位如此偉大超越的神,有可能留意、看中、尋找,得著我們這麼微小的人,還進入我們生活的片段,與我們同住嗎?若以理性來瞭解,簡直是天方夜譚;可是耶穌基督道成肉身的愛使不可能成為可能,主動在祂。我們愛,因為祂先愛我們。祂叩門,我們開門;祂邀請,我們回應;神主動向我們啟示自己,就是要我們認識祂,經歷祂!我們雖不能以理性明白神,卻能以愛的回應得著祂。

因此,一個渴慕神、追求長進的心願是接受靈程導引很重要的條件。平日寫靈程札記,記錄一些裡面的觸動,將讀經禱告的領受、生活際遇的反省、情緒的掙扎、欲望的衝激,和聖靈在其中的光照與感動等記錄下來。接受導引時,把其中一、兩個經歷與靈程導師一同帶到神的面前,尋求與聆聽祂的心意。成長的過程一般是漫長的,需要一段時候,才能看見明顯的改變,有時在靈程札記裡可以看見事態的發展,觀察到自己的心態如何從抗拒懼怕到安心接受。操練「意識省察」在導引過程很重要,能幫助聆聽和辨識神的聲音,使生命可以不斷的更新。

靈程導引的過程與教牧輔導、心理輔導、門徒訓練不同,卻是這一切的核心。受導者若與神建立穩固深入的關係,以上培育信徒的途徑就有了很好的根基,和豐富的資源。靈程導師的主要角色不是幫助受導者解決困難,或傳遞知識技巧,也不是分享自己的經歷,乃是陪伴受導者更深與神交往、經歷神和祂更新生命的作為。

生命改變是個人內在很「私隱」的旅程,能與人分享是一種信託與信任,靈程導師要帶著尊重和真誠的關心,陪伴受導者走過,幫助他們在處境中反省:經歷了甚麼?在尋找甚麼?關心誰及關心甚麼?想要甚麼?對生命有何感觸?想去那裡?神在這些經歷嗎?祂扮演了甚麼角色?祂發出甚麼邀請?導師為了保持自己靈命成長的動力,在生活處境中繼續經歷神及祂的作為,同樣也需要定期接受導引。

有些人以為靈程導引是新興的潮流,其實它有源遠流長的歷史。摩西對以色列人的訓勉,對約書亞的引導;祭司以利教導小撒母回應神的呼喚;新約巴拿巴栽培掃羅、保羅寫信勉勵引導提摩太和提多,百基拉與亞居拉幫助亞波羅對耶穌有正確的認識等都包含靈性上的指導。

直至第四、五世紀的修道院時代才有較正式的靈程導引觀念;沙漠教父教母在修道院內設立比較有組織和經常性的導引操練。第五世紀神學家卡遜約翰(John Cassian)對靈程導引提出了具體的指導,在修道院設立師徒的制度,後來呂西亞的聖本篤(Benedict of Nursia)編成《聖本篤守則》(Rule of Life),指導個人靈命成長及修道院生活,成為以後修道院常用的範本。直到十二、十三世紀的平信徒運動與修會興起,提倡禱告靜修,才有更多非修士的信徒採用靈程導引。十六世紀的依納爵《神操》(Spiritual Exercises)靈修手冊廣被使用,直到今天,幫助信徒辨別心靈的活動與取向,明白神的心意。

有些人以為靈程導引是天主教的東西,更正教信徒不宜採用。這是錯覺,也錯過了一個很重要且有益的屬靈成長操練。正如傅士德在《屬靈操練禮讚》一書提到,在中古時代,最偉大的聖徒在生命的旅程中,都需要靈程導師的幫助。何況今天真假混亂,品德淪亡、人心迷惘的世代,我們更需要生命的指標,和屬靈的同伴。

參考書:

1. 貝瑞等著:《靈修輔導實務》,光啟文化事業出版。

譯自:Barry, William A. and Connolly, William J. 2009. The Practice of Spiritual Direction.

Published by The Society of Jesus of New England, Revised Edition.

2. Guenther, Margaret. 1992. Holy Listening, the Art of Spiritual Direction. Lanham, Maryland:

Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

3. Edwards, Tilden. 2001. Spiritual Director, Spiritual Companion-Guide to Tending the Soul.

New York: Paulist Press.

新冠病毒何時了?

新冠病毒何時了?

邱清萍主持

嘉賓:錢秉中醫生

2021.3.25.

簡介嘉賓:

錢秉中(Daniel P. Chin)醫生是肺科、重症監護和流行病學的醫學專家,在全球公共衛生領域有25年的經驗;他在2003年領導世界衛生組織(WHO)在北京協助中國政府遏止SARS–非典疫情的蔓延。目前在西雅圖「比爾和梅琳達蓋茨基金會」(Bill and Melinda Gates Foundation)工作。錢醫生過去一年在《今日基督教》(Christianity Today)雜誌寫了三篇文章,探討教會在大流行期間有關安全聚會的問題,提供有科學根據的資料。今年一月刊出的第三篇談及疫苗上市後,教會如何按步逐漸開放。

邱:新冠病毒席捲全球已整整一年,有260萬人喪生,包括美國五十多萬人。許多人感到憂慮與疲倦,都在問:還要等多久?甚麼時候生活才能恢復正常?疫苗上市是否表示疫情很快就會結束呢?

錢:不錯,疫苗上市是消滅病毒最大的希望,但社會要恢復常態還需要時間。目前只有20%的美國人接種了第一次的疫苗,要大部份的人都接種,還需要3-6個月。打疫苗可以控制社會的疫情,但要有一段時間。好似使用逐漸明或暗的燈泡,而不是用開關掣那樣即時見效。

目前有幾個因素會影響疫情受控制的速度。例如很多人仍然不願接種疫苗,而傳染力強的變種病毒株繼續增加,有些州雖然感染的個案比舊年春夏季還高,當地的人仍然不顧危險,不戴口罩及遵守社交距離的指令。這些情況會使我們更難恢復常態,可能需要更長的時間。

邱:醫療專家都在鼓勵大家接種疫苗,但也有人懷疑其有效性,有許多人對種疫苗的風險仍有疑慮,坊間流傳一些訊息,擔憂疫苗不能抵抗新的病毒株,打了針的人仍有可能傳播病毒等,我們應關注這些問題嗎?

錢:我明白大家對疫苗仍有許多問題,我嘗試從已知的資料來回答,不過要記住這些資料會不斷的更新,因為每日都可能有新的發現。

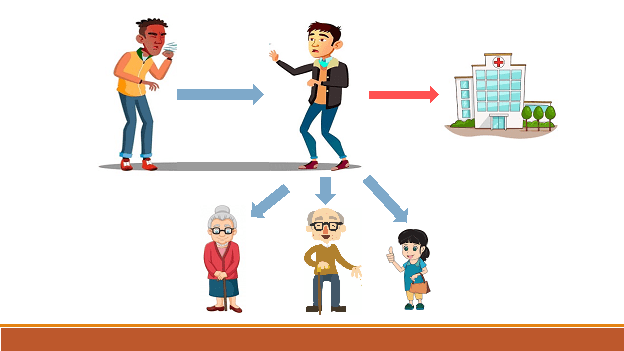

有人與朋友近距離接觸後,染上新冠病毒,出現了嚴重的病癥,必須留醫。這種情形發生在10-15% 的人身上,然後他又把病毒傳了給同住的家人。

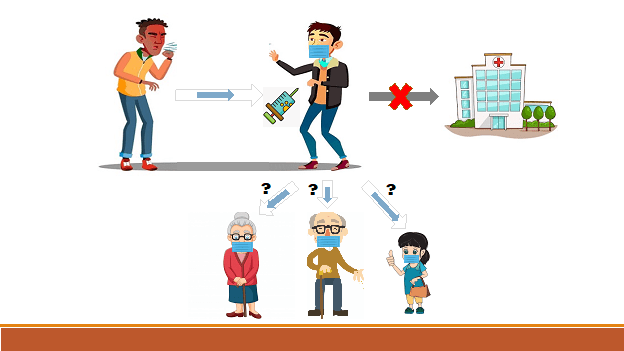

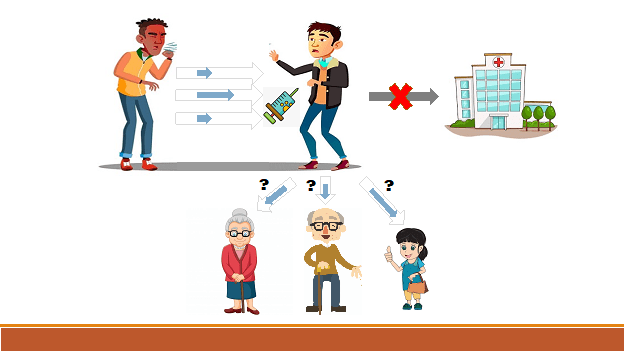

但是他若打過疫苗,就有可能抵抗病毒,大大減低感染的機會。更重要的,就算他受感染,也不致成為重病,或留醫住在ICU,也不致因病毒死亡。

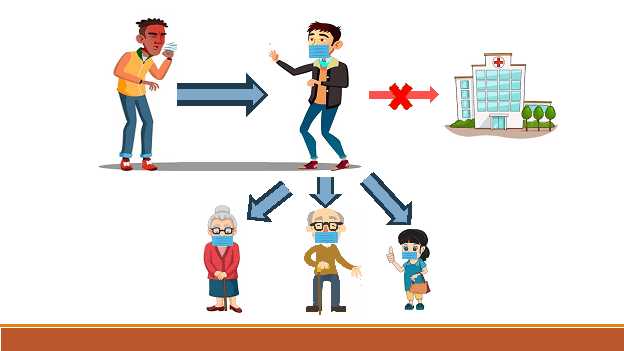

現在美國合法使用的三種疫苗,都能起以上保護的作用。至於打了疫苗的人是否有可能傳染給別人,目前大多數專家都假定有這個可能性,但傳染程度不一定會很高。所以已接種疫苗的人應繼續戴口罩和保持社交距離,以防萬一,這是非常重要的。

不同的疫苗是否有不同的果效?輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)減少感染的風險率為95%,強生(Johnson and Johnson)是72%。但三種都能幫助感染者不致於病情嚴重,这方面都有100% 的果效。在減低傳染方面,它們是否有不同的效果,到現在仍然不清楚。

最重要記住:三種疫苗都能消滅病毒的殺傷力,保護感染者不致病情嚴重。所以公共衛生專家與醫生都鼓勵大家抓緊機會要打疫苗。

我明白許多人仍然擔憂種疫苗有風險。根據目前科學研究顯示,種疫苗的益處比風險大很多。CDC報導,目前已有77M人注射了最少一次疫苗,包括42M人已接種兩次。打了針的人,70%會感到痛,三份之一的人會發燒或疲倦,這情形只是持續一、兩天。嚴重的過敏情況很少見,至今沒有人因打疫苗而死亡。

另一方面,上個禮拜每天仍有1,500人因感染病毒而死亡,而三種疫苗都能保護受感染的人不致病情嚴重、留醫或死亡。就算有變種病毒株,疫苗能防止病情惡化,也防止社區傳播加增,更重要的是防止更多變種病毒株的出現,以致更難控制社區的感染。我勸各位抓緊機會打疫苗,除非你的醫生認為你的情況不適宜。

邱:變種的病毒株更容易傳染,對嗎?

錢:不錯,更容易傳給其他人,也會加快病毒在社區中散播,而且會緩慢社區恢復常態的速度。不過,變種病毒株對病情加重沒有太大的影響。變種病毒株也是藉空氣傳染,只要我們繼續戴口罩、勤洗手、保持社交距離就可以保護自已、保護別人。

邱:我們應該怎樣看群體免疫率(herd immunity)?Dr. Fauci 在近月好像把一直以為的60- 70% 提高至 80% 甚至90%,為甚麼?你怎樣看?

錢:群體免疫是脫離大流行的指標。當一個群體裡越多人接受了疫苗接種,那群體會到一個地步病毒無法繼續從一個人傳播到另一個人。病毒可以說是「無路可走」,因為它不斷遇到對病毒有抵抗力的人。到那個地步,雖然不是每一個人都接受了疫苗,整個群體已經得到保護。那就是所謂的「群體免疫」。

專家認為需要有80% 的人打了疫苗就可以達到「群體免疫」。但是,若更多變種病毒株入侵,就要更高的比率才能達至群體免疫。我們如何知道「群體免疫」已經達到了呢? 只要社區感染數字一直下降,直到停在一個低點,而且不再像以前那樣升高,我們就知道距離群體免疫的目標很近了。只有到了那個時候,我们的實體群聚才能漸漸恢復常態。

邱:你在《今日基督教》(Christianity Today,CT) 二月十六日的文章(參考二)指出現在是部份疫苗接種的過渡期,可能更危險,因為有些人以為既已打了針,就很快會脫離疫情,以致鬆懈下來,不守指令,我們該有怎樣的心態和行動?

錢:我用三個時期來解釋我們現在所處的階段:

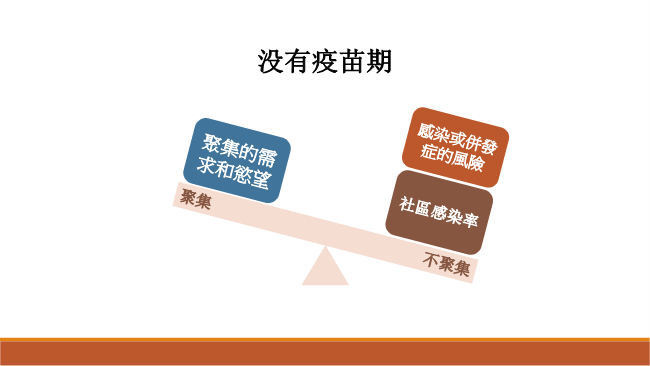

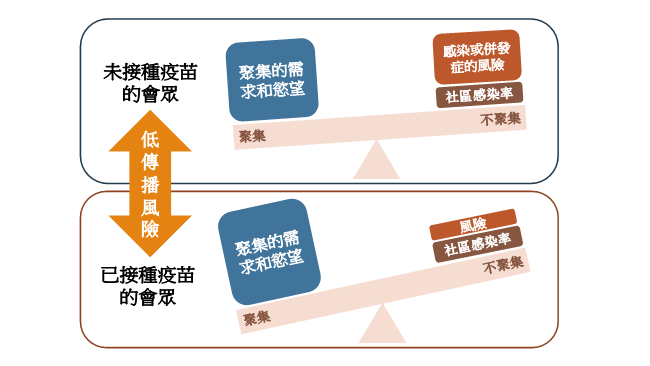

2020年我们基本是在「沒有疫苗期」- 新冠病毒感染率高到一個地步政府必須限制聚會,來減低病毒的散播。沒有疫苗,感染病毒及產生併發症的危險性極高,平衡木傾向不進行實體聚會。

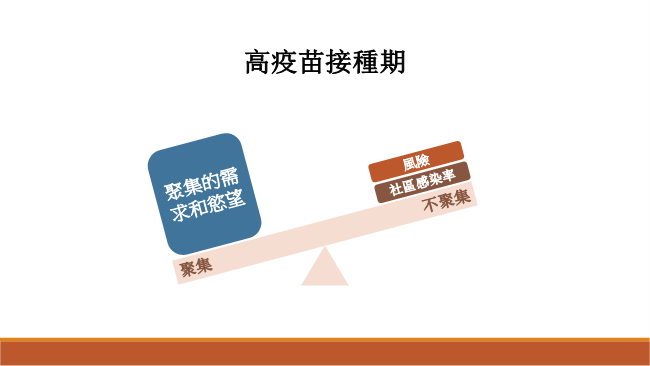

我們都盼望數個月後能進入「高疫苗接種期」,就是多數人都接受了疫苗,群體免疫能夠成為事實,新冠病毒社區的感染率會下降到一個低點。另外,因為疫苗保護了大部份的人,病毒的併發症也降低,平衡木就會傾向實體聚會。

我們都盼望數個月後能進入「高疫苗接種期」,就是多數人都接受了疫苗,群體免疫能夠成為事實,新冠病毒社區的感染率會下降到一個低點。另外,因為疫苗保護了大部份的人,病毒的併發症也降低,平衡木就會傾向實體聚會。

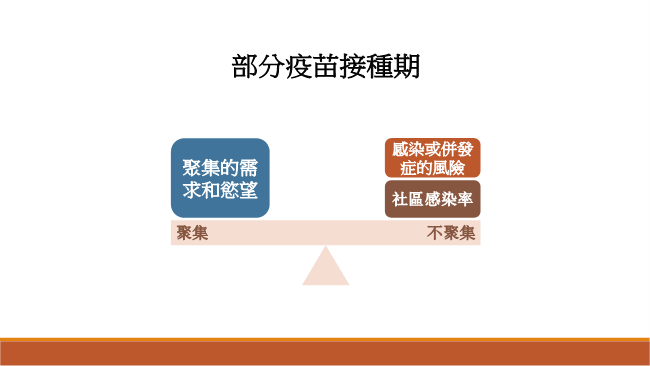

所以未來幾個月是「部分疫苗接種期」,在低及高疫苗接種之間的過渡期。接受了疫苗的人,產生併發症的危險性會大大下降,而恢復現場聚會的期望也必然更加熱切。但是感染率的下降還未達到群體免疫的程度,甚麼時候恢復現場聚會很不清楚。

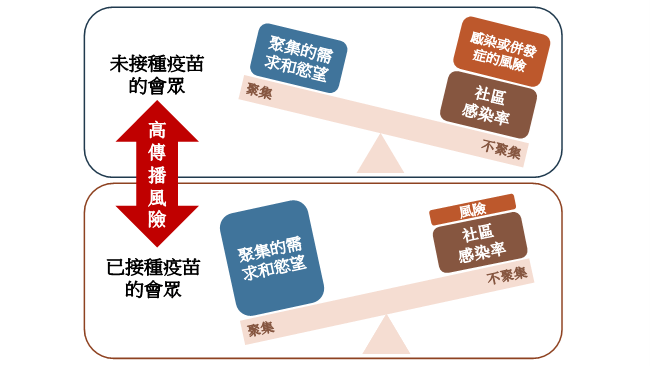

假如在這階段恢復實體聚會,未接種疫苗的會眾及已接種疫苗的會眾就會混合在一起,很可能促進病毒的散播。科學家認為已種疫苗的人如果感染病毒,他仍可能傳播病毒。即使有愈來愈多的人接受了疫苗,只要社區感染率仍然高,病毒傳播的危險性仍然很大的。

只有當社區的感染率下降到低點,會友之間病毒傳播的風險才會減低,才可以安全地恢復實體聚會。對打了疫苗的人,實體聚會是安全的;但如果他們肯為未打疫苗的人的安全著想,願意忍耐等候,不急於實體聚會,這就是愛人如己,是主所喜悅的。

邱:在這過渡期,教會如何衡量實體聚會開放的程度,有沒有甚麼具體的建議?

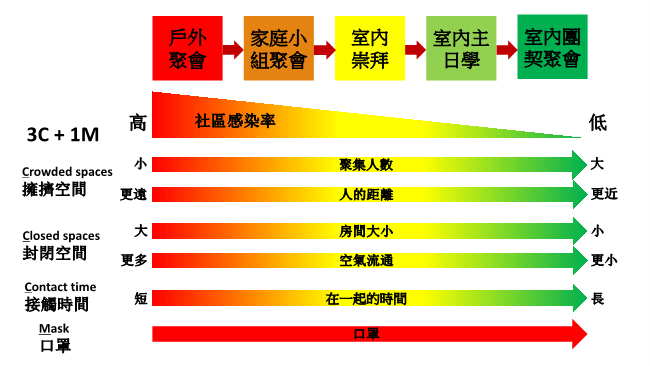

錢:我會建議循序漸進地進行。我們需要考慮社區的感染率:隨著由高至低感染率,

戶外聚會→室內小組聚會→室內崇拜→室內主日學→室內團契聚會。每次聚會都要考慮

3C + 1M的原則,儘量減少以下3C,和需要繼續用口罩:1M (mask)

• Crowded spaces擠擁的空間

• Closed spaces封閉的空間

• Contact time接觸的時間

邱:下一個引爆點是疫苗接種証書(vaccine passport)的使用,它的好處似乎很明顯,但是否也有一些可能引起的爭議需要留意,個人和教會可以做甚麼來緩衝其中的張力?

錢:我相信使用疫苗接種証書會愈來愈普遍,從公共衛生角度來看,這是很好的保証,讓己打疫苗的人更快恢復正常的生活,也禁止未打疫苗的人參加一些高危的活動,免得受感染。但是會有人不接受這些限制,或認為出示証書是冒犯他們的私隱。以教會開放主日崇拜為例,即使社區感染率仍很高,容許己接種疫苗者參加是安全的,而且對他們靈性的培養肯定有幫助。但教會要考慮會不會把會友「分門別類」,引起不必要的張力。教會可以解釋証書的目的是為了保護個人及群體,期望已打或未打疫苗者能以愛人如己的精神作出合宜的表現。

邱:你在CT文章中提到這場流行病被政治化了,以至於一些教會領袖對是否支持接種疫苗猶豫不決;對教會甚麼時候有實體聚會也有不同看法。我們從社交媒體收到很多不同的資訊該如何明辨?甚麼是可靠的指引?

錢:我感到最可惜的是很多人,包括政治領袖不相信有關新冠病毒的科學資訊,反而接受網站和社交媒體一些不正確、無科學根據,甚至被政治化的資訊。他們雖目睹醫院和ICU住滿了感染者,仍堅持說病毒沒有危險性;他們明知社區感染率不斷上升,仍然認為無須帶口罩。過去一年我們對這病毒的傳播和殺傷力不斷加深認識,可惜很多人沒有好好運用這些資訊。有關病毒的消息,我建議大家留意CDC(疾病控制與預防中心)或NIH(國立衛生研究院,Dr. Fauci)及主流媒體的報導。不要隨便相信社交媒體的小道消息。

邱:教會因為經常聚集,很容易成為傳播重災區,但有些領袖以聖經教導「不可停止聚會」來要求會友對神要有信心,不應受影響,你對這種處理有何意見?

錢:在正常狀態下,基督徒實體聚會是應當的。若有流行病毒,而大家在一起敬拜唱詩,也不戴口罩及不用其他安全措施,是非常不負責任的,這等於鼓勵人進入一個著了火的教堂一樣,火會燒死人,病毒也會害死人。我覺得這不是信心,是漠視神已賜給我們的科學常識,將弟兄姊妹的生命陷於危險中。雖然不能實體聚會,我們仍然可以透過小組、網上、甚至在戶外聚集,繼續彼此勸勉、關懷,一同禱告,彼此服事。我們抓緊機會接種疫苗,就可以早日實體聚會,這才是真正的彼此相愛。

邱:你多年在世界各地幫助社區處理及預防傳染病的工作,作為反省,你認為美國成為世界感染新冠病毒人數最多的國家,原因何在?我們又如何從今次的經驗痛定思痛,預防下一次的大流行?

錢:我曾在不同的國家工作過,新冠病毒爆發之前,我絕不會相信美國的新冠病毒感染和死亡人數會居於世界首位。我是在美國接受醫學和公共衛生的專科訓練,後來到世界各地幫助其他國家,當地的人對美國去的醫療人員都有好感和尊重,認為我們的公共衛生制度一定很好。去年春天疫情爆發,甚至失控,我就看到我們的公共衛生系統其實很脆弱,須要改進。

我看到另一個更重要的原因,就是國家內部有很深的分歧。本應上下同心對付我們共同的敵人—新冠病毒,我們卻因內鬥消耗了龐大的實力。就舉一個簡單的例子,自從第一宗病毒發生後,我們手上已握有一個很有效的防毒工具,就是口罩。可是一年後,我們仍不能全國同心,好好地用口罩。要知道部份地區失控,全國就會失控,無法抵抗病毒。我留意到其他國家,凡是及早掌控疫情的國家都是全國同心,使用科學資訊來控制病毒,而美國在這方面竟然表現最差。

在分歧背後更嚴重的是政治領袖與人民對病毒真相的蔑視,領袖甚至用新冠病毒作為政治籌碼來加強自己的勢力,使國家更加撕裂。他們立下壞榜樣,百姓有樣學樣,輕視專家對病毒的分析及警誡。這種自我中心,不顧別人的表現至今仍然到處可見,各人只求一時的痛快,不理任何預防的措施。我們美國人這種只顧自己,漠視別人安危的表現已遠離基督教的精神,這是非常可惜的。

作為基督徒,我們要求神赦免,醫治這地。求神使疫情早日結束,幫助我們為國家的分歧與撕裂哀傷難過,求神改變我們,不求自己的益處,真誠為愛別人付出自己,活出真基督徒的樣式。

參考資料:

一.錢醫生於今年二月八日在牧者關懷中心與北美中華福音神學院合辦的講座中主講「疫苗後教會聚會—領袖須知」(https://cpcmus.org/牧者網上座談會)。

二.錢秉中,《當有會眾開始接種疫苗後:在2021年給教會的建議》(Christianity Today中文網, 2021.2.16)(https://www.christianitytoday.com/ct/2021/february-web-only/church-reopening-vaccine-coronavirus-covid-advice-zh-hant.html)

愛心說誠實話-關鍵性對話

愛心說誠實話-關鍵性對話

主持:邱清萍牧師

嘉賓:周金鐘博士

2021.2.23.

邱:我們來探討一個難度相當高的課題,就是如何當面談一些敏感,卻很重要的話題。保羅在弗四15所說的「愛心說誠實話」,就是當面談,可是很多人都做不到,甚至有意迴避。你認為,一般人有甚麼疑慮和恐懼呢?

周:保羅說這句話之前,指出神給教會弟兄姊妹各種的恩賜,是要成全聖徒,建立基督的身體。教會要長大成人,從容易受騙中計的小孩,到長成耶穌基督的身量,需要一個成長的過程。弟兄姊妹運用恩賜,要帶著愛心與謙卑,才能真的祝福教會。若沒有成熟的生命,再多的恩賜,反而會帶來問題與傷害。成熟生命的其中一個表現就是愛心說誠實話;若生命不成熟,卻自以為用愛心說誠實話,會帶來反效果。

有些愛主的弟兄姊妹,看到別人做得不對,就根據這句話在他面前數他的不是,出發點可能很好,但表達出來卻弄巧反拙。原因可能他不是最適合說的人,可能他與這個人的關係還沒成熟到有說這話的條件。兩個不同的人說同一句話,產生的效果可能很不一樣。

反過來說,一個教會的弟兄姊妹都不願意說誠實話,就表明了這教會還不成熟。真正在基督裡長大成人、健康成熟的教會是不怕面對衝突,而且能坦然無懼的以愛心說誠實話,如十六節所說的,彼此相助,使教會在愛中漸漸的增長。

邱:愛心說誠實話要培養條件,不能憑血氣進行,更不能用來當藉口發洩自己的怨氣或怒氣。

周:有些人誤解,以為只要動機對了,提出的意見別人就應該接受,卻不留意自己的語氣咄咄逼人,神態傲慢,別人其實沒有責任承受如此無禮和不尊重人的言詞和舉動。彼此尊重是成熟的表現。

邱:生命與關係的成熟是愛心說誠實話很重要的條件,你己經指了出來。是否在溝通方面也有一些要注意的地方?

周:我們往往只專注傳遞訊息的內容(content),而忽略了當時的氛圍(context),特別是對方身體的語言。假如對方一直沉默不語,或有負面的情緒,甚至暴力的表現,就應該暫停,好好尋問神,是否另找更適合的人與他談,或找更適合的時機。拿我自己來說吧,一般情形我會據理力爭,以為對事不對人就可以勇往直前,其實事與人都要用心留意,特別有關敏感的話題,不同的人對同一件事反應都可能不一樣。我們對事對人都要有足夠的敏感度,就不容易出狀況。

邱:大家有共同的目標與關注,雖然話題敏感,是否也可以拿出來談?

周:我認為是,我與英語部牧師在一些事情上有不同的看法,但我們都可以談,因為大家都以教會的好處為目標,我很珍惜這段關係。

邱:以教會的好處為目標的確很重要,能堅持這目標卻不容易,因為在衝突的過程裡,我們很容易忘記了這個「初心」,保護自己的和自己的利益成了更重要的目標。這時候,我們實在需要聖靈的提醒和幫助,重拾初心。

周:作為領導者,我們都有很多不足之處和盲點,需要有問責的團隊,就是能愛心說誠實話的人,有兩三個可以信任的友伴,出事的時候可以坦然無懼把心中的憂懼說出來,而他們也能坦誠的回應,甚至指正自己的錯,我就有兩位這樣的朋友,非常寶貴。加拿大有一位七十歲的白人弟兄,很瞭解我做的事,看到我有不對的地方,都能不避諱的跟我說。

邱:這種朋友除非你主動邀請,給他們可以無話不說的權利,他們不可能自動請纓的吧?你是如何找到和邀請這樣的朋友?

周:首先要自覺有這個需要,第二,找你所尊敬,也願意說真話的人,為這件事情禱告。然後就去邀請,我相信只要我們誠意邀請,會有這樣的朋友出現。可惜更普遍的是有些人在教會或機構愈來愈有影響力,事奉愈來愈有看得見的果效,圍繞在身邊的都是不敢說真話的人,也許有人曾經說了真話,但是看到你不高興,他就從此閉咀或在你面前消失了。

邱:但願我們都有能愛心說誠實話的朋友,自己也學習成為這樣的朋友。假設我有一位同工多年的朋友,彼此關係也不錯,現在發生一件事需要跟他愛心說誠實話。我該如何進行?

周:問三個問題。我希望得到甚麼結果?對方會希望得到甚麼結果?我在比較雙方的期望後也許需要調整自己的期望,然後問第三個問題:我要做甚麼以確保達成這些期望?這些問題能避免自己陷入自我中心,我全對,你全錯的誤區。

其次,在交談時謙卑和恩慈的態度很重要,因為是在愛心裡說誠實話。平常屬靈和品格的操練很重要。就像擠牙膏筒,出來的就是牙膏;人在壓力底下所出來的的就是他裡面的真我,騙不了人。

第三,為愛的緣故限制自己的自由。保羅說:凡事都能做,但不都有益處。在交談中若發現彼此觀點不一樣,要嘗試從對方的觀點來看,試圖達致共識。我在大學負責人事管理,有一位同事很聰明優秀,思想也很敏捷,常常能夠一針見血點出問題來。可是他有一個很大的障礙,就是他常常毫不留情有話直說,刺傷了人,還覺得自己是愛心說誠實話。別人都覺得他看不起人,他卻不承認。有一次我勸他嘗試聆聽別人,進入別人的觀感,再幫助對方成長與提升。

邱:為愛限制自己是否也包括這樣的心理準備:就算這場對話達不到期望,也要忍耐,以愛心等待新的時機,彼此幫助,彼此提昇,這需要很大的謙卑。

周:是的,謙卑不容易,卻是必須的。我們要相信福音的大能,我們靠自己做不到,靠神總能做到。各處教會正面對很大的壓力,對疫情中的措施、川普或拜登、中美關係、香港的黃絲藍絲等,這些都需要關鍵性的對話。

邱:對話難度極高,弟兄姊妹要不避而不談,要談就會火山爆發。我們如何交流而不交惡,對話而不對敵呢?聖經裡的愛心說誠實話用得上嗎?我們要有信心,神的話有前瞻性,祂既然這樣吩咐,我們順服,仰望祂賜下愛心與智慧,學習關鍵性的談話,帶著敬畏神的心,彼此聆聽和交流。

如何識別衝突的種類和成因

如何識別衝突的種類和成因

主持:邱清萍牧師

嘉賓:周金鐘博士

2021.2.23.

邱:大家好,很高興請到周金鐘博士來跟我們分享他在衝突管理方面的經驗和智慧。周博士是三藩市溢樂華人浸信會長老,擁有商業管理博士的學位,在金融界有 超過卅多年的管理經驗;曾在加拿大西三一大學擔任領導力碩士中國項目主任,以及現任客座教授。他也多年在美,加,中國大陸,台灣以及東南亞講授團隊和衝突管理,同時商業 和非盈利機構,以及教會提供有關衝突管理的輔導和諮詢的服務。

周博士,謝謝你與我們分享。我們先談談「如何識別衝突的種類和成因」,以致能對症下藥!我們探討這個題目時,你說有些衝突是好的,可是一般人看衝突都很負面,請你解釋一下。

周:華人文化和教會通常對衝突的話題比較敏感,想去逃避。我們要問:衝突是好還是壞?我認為衝突是中性的,你如何處理,就決定它的好壞。若處理得好,它可以是創造性的張力,能幫助我們更進步;如果處理得不好,就會產生很多破壞性的後果。

第二,人生不可能沒有衝突。兩個背景很不一樣的人結婚,一定會發生很多衝突。團隊建立會經過四個階段,其中就包含了衝突。從團隊成立時的蜜月期 (Forming),到激盪期(Storming)所遇到衝突的暴風雨,若處理得好,這團隊就會轉入正常期(Norming);這時,團隊就能發揮它的功能,這是第四階段的表現期(Performing)。

團隊最重要是彼此信任,有信任才能面對衝突,能面對才能委身,有委身才願意彼此問責,建立健康的團隊。所有領導力的研究都指出衝突一定會發生,無論在教會或職場,期望永不會有衝突是不現實的。

邱:衝突可以處理得好,有甚麼例子呢?

周:初期教會有兩個好的例子。一個是使徒行傳第六章,說希尼利話寡婦的需要被忽略了,引起埋怨與張力。使徒們照聖經原則處理得好,結果使教會蒙福。第十五章的衝突更嚴重,使徒與領袖們要召開耶路撒冷的會議來處理,結果有美好的果效,讓保羅和他的團隊重新得力,向外邦人傳福音。同一章,保羅與巴拿巴因事奉理念的分歧而分手,只要大家仍然為福音努力,不傷和氣的分開不一定是壞事。同樣道理,不同宗派的產生也不一定是壞事,只要大家持守基要信仰--絕對的真理,其他相對的事情應容納不同的觀點。

邱:聖經對初期教會發生的張力和衝突都不避諱的記載下來,使我們從中學習。我們也應當勇敢去面對教會生活中的張力,積極的去學習處理。你曾提過,在衝突中很重要是瞭解衝突的成因,為甚麼這麼重要?衝突發生,大多數人都會想辦法保護自己和自己的利益,會去考慮成因問題嗎?

周:瞭解成因非常重要,有時我們以為問題解決了,其實沒有,因為沒有找到根源的成因,不能對症下藥。邱牧師,你的網上課程在這方面也提過不少,我在管理學研究發現衝突成因至少有四方面:最容易解決的是資訊傳達的誤差,因為是資料性,更正調整就沒事了。第二是環境方面的障礙,包括了傳統與文化。有一新牧師,來了教會不久,覺得傳奉獻袋子不好,就改用奉獻箱,結果產生了衝突,他不瞭解這是教會多年的傳統與文化,不能隨意更改。若從行為本身來考量,實在沒有對錯,甚至有人可以指出,聖經沒有明文規定怎樣奉獻。這樣各說各理,不能解決問題。我們必須回到根源,從傳統的角度來考量,才能對症下藥。第三是關係的障礙,這比較難,因為與職位,甚至面子有關。若只解決爭吵的內容,不瞭解彼此關係出了甚麼問題,就無從真正去化解衝突。第四是最難的個人主觀因素,包括個人的喜好、價值觀和過去的經驗,很難客觀去處理。

邱:換句話說,有時看起來只是資訊落差,很容易處理。但因為當事人的個人主觀因素,就變成難之又難。所謂的主觀因素有時連當事人自己也看不清,意識不到。而這種原因別人就算看到又不好講,那怎麼辦?

周:人真是有限,改變不了自己或別人,我們要把問題帶到神的面前,謙卑尋求祂怎麼說,願意討祂的喜悅。我們的教會曾面對一個極大的衝突,英語部為了向不同種族的人傳福音,考慮把教會名字裡「華人」與「浸信會」的字眼除掉,結果引起張力,華語部有些人覺得除掉「華人」兩個字就是忘本。這衝突明顯不是資訊的障礙,乃是文化與關係方面的問題。我們先考慮聖經的立場,聖經怎麼說?教會起甚麼名字到底是絕對性還是相對性的事?大家同意聖經沒有要求教會一定要叫甚麼名字,這只是相對的問題。有了這個大前提,大家決定英語部可以不用「華人」和「浸信會」,而中文部就保留原來的名字。教會向政府註冊用Sunset Chinese Baptist Church, DBA (doing business as) 就用Sunset Church,弟兄姊妹奉獻,可取用其中一個名字。感謝主,結果是兩全其美和雙贏。

另外一個與絕對真理有關,很容易引起衝突的事,就是教會對同性戀的立場。英語部弟兄姊妹常說:你們中文部的人對同性戀者很judgmental,常以公義的姿態定他們的罪,神的恩典到那裡去了?中文部也一樣指英語部偏向恩典,在公義上妥協了,我們為此曾有很激烈的爭吵。後來我們回到共識,大家都同意:同性戀的行為是聖經所不容許的,這是聖經清楚教導的絕對真理,不容妥協。問題出在非絕對性的表達方式,如何同時表達和彰顯神的公義與恩典?除了指出聖經的教導,也要以謙卑與愛心關懷他們,扶持他們。

邱:所以在衝突中,停下來反省還是重要的,瞭解一下真正的成因,有助對症下藥。

迎接和平之君 —–不一樣的聖誕節

救主降臨節期信息系列(五):

迎接和平之君 —–不一樣的聖誕節

邱清萍著

2020.12.26.

弟兄姊妹平安,走過四個禮拜「救主降臨」的默想,我們今天的心情好像牧羊人,終於來到馬槽,近距離看看嬰孩耶穌;或像東方博士,千山萬水終於看到小孩耶穌。

今年的聖誕慶祝很不一樣,從負面看,我們不能實體的聚在一起,缺了盡情的歌唱、不能欣賞小孩精彩的表演、也錯過了滿桌美食的愛筵,沒有了親切熱鬧的氣氛,我們可能會感到若有所失。但是從正面來看,我們有更多的空間和時間,去注意聖誕的主角耶穌基督,專注的去敬拜、默想、親近祂。

你要知道,耶穌降生是要消滅比新冠肺炎更可怕的病毒,就是使人與神、與自己、與別人隔絕的罪;從亞當夏娃開始,很多人在這病毒摧殘下受苦,也白白的過了一生。人類透過藥物和科學、政治與權能、教育與文化,甚至宗教與修行,希望研發出疫苗來消滅罪這個病毒,有時好像見效,但都無法根治,而且這病毒不斷變種,產生了殺傷力很大的各種社會現象,例如家庭的破碎、吸毒、濫性、生態環境的污染、人口販賣、死傷無數的世界大戰、恐怖主義、種族清洗等,帶來個人身心、家庭、社會和世界很大的破壞。

人心一直等待有效的疫苗,能救我們脫離罪和罪所帶來的各種痛苦。耶穌就是神賜下恩典的疫苗,不是人研發的結果,服用這疫苗,我們可以過一個健康的人生,而且得到永生。

耶穌有一個永恆的名字,叫做「我是I AM」。耶穌道成肉身,降世為人,被當時的猶太領袖質疑祂的神性,祂告訴他們:你們的祖宗亞伯拉罕還沒有出生之前,「我是」I AM-我已經存在了。耶穌的「我是」表明了祂是自有永有的神,保羅在歌羅西書二9告訴我們,耶穌有神性一切的豐盛,我們若有耶穌的生命,住在祂裡面,我們就得了這豐盛。過去四個星期,我們從耶穌的降生,來看祂他所賜的光明、愛、喜樂與平安。深盼你都能得著。

耶穌在黑暗之處賜下光明,叫瞎眼的看見,叫迷路的找到方向,叫絕望的有盼望;然而,耶穌不但賜下光,祂就是光,I am the light。我們接受祂,就有了生命的光,就有了不會熄滅的光,永存的光。

耶穌愛罪人,赦免他們;愛有病痛的人,醫治他們;愛被遺棄的人,擁抱他們。然而耶穌不但愛,祂就是愛,God is love. 我們回應祂的愛,就有了神永遠的同在,就有了永不改變、永不止息的愛。

耶穌賜下陽光雨露,叫萬物生長;厚賜百物,叫我們不致苦愁;祂以五餅二魚,餵飽五千人。然而,耶穌不但賜糧食,祂說:我就是生命的糧,I am the bread of life,是生命的活水,我們吃祂喝祂,就如吃美物,享肥甘,心中有飽足的喜樂。

耶穌賜下平安,叫我們在苦難中可以放心,在危險中不致膽怯。然而,耶穌不但賜平安,彌迦先知說:祂就是平安,He is our peace,住在祂裡面,就是住在平安裡面,我們就可以享有全人健康的平安--shalom。

耶穌降生不但使我們得永生,也要使我們在今生得著祂的豐盛,得著光明、愛、喜樂和平的人生,還有很多很多,你要嗎?只要你虛心來到他面前,回應祂的愛,順服祂真理的光,天天吃祂喝祂,直到祂的生命取代我們舊人的生命,而且定居在祂裡面,不離開。這樣,你就得到祂所應許豐盛的生命,是的,就在今生。

迎接和平之君—–戰爭中的和平

救主降臨節期信息系列(四):

迎接和平之君—– 戰爭中的和平

邱清萍著

2020.12.20.

聖誕故事有許多感人的片段,其中一段就是天使向牧羊人報喜訊說:「今天在大衛的城裡,為你們生了救主,就是主基督。」忽然有一大隊天兵,同那天使讚美神說:「在至高之處榮耀歸於神,在地上平安歸於他所喜悅的人」。以賽亞先知所預言的嬰孩耶穌將要成為和平之君,為人類帶來平安與和平(九6)。

平安一詞在舊約希伯來文是shalom,中文譯作沙龍,包含了平靜、穩定、和諧、完整、健康、興旺等意義。平安不只是沒有災難,更是指榮耀神、討神喜悅的健康人生,也是人與神與人和好的人生,事實上人間大部份的災難是人與人,國與國之間不和引起。耶穌來要拆毀人與人之間的牆,帶來真正的和平。

我們都渴望平安,可是生活在現代的社會,頻繁的人際戰爭使我們心靈疲倦:家人因相處不來的熱戰冷戰、同事之間的糾紛、社會又有種族歧視和暴亂,今年總統大選,不同的政見甚至影響了基督徒之間的彼此相愛。眼前中美兩個強國之間的張力正在升級,我們都擔憂世界正走向一個很危險的方向,將出現新一輪的冷戰。

其實人類歷史就是一部個人、民族與國家之間的戰爭史。神卻應許要建立一個永遠和平的國度,神要使天上地上一切所有的,在基督裡都歸於一。以賽亞書第二章和十一章描繪了這國度的景象:「國民將刀打成犁頭,把槍打成鐮刀,這國不舉刀攻擊那國,他們也不再學習戰事。」不只是人類社會,連自然界和生物界也是一幅詳和的圖畫:「豺狼必與羊羔同居,豹子與山羊羔同卧;少壯獅子與牛犢同群,小孩子要牽引他們。」總括來說,就是:「在神聖山的遍處,這一切都不傷人,不害物。」先知胸有成竹的說:萬軍之耶和華的熱心必成就這事。

基督徒都相信,這就是主耶穌再來時要建立的國度。我們也相信:建立這國度的工程已經開始,主也徵召我們在世上作和平之子。耶穌在登山寶訓說:「使人和睦的人有福了,因為他們必稱為神的兒子」。八福裡面,唯有這一條與我們的身份有關,有神生命的人,必然像他們的主一樣,在人際關係中結出和平的果子,也願意承擔使人和睦的使命。

2008年,有一群日本基督徒,由兩位姊妹發起,憑着信心來到中國,為南京大屠殺向中國人道歉。她們走訪倖存的受害者,當面向他們道歉,在南京大屠殺紀念館門前向來參觀的人公開道歉,求神醫治中國。三年之久,她們與中國當地教會聯繫,也去了不同的地方做和解的服事,得到饒恕和肯定。回到本國,也在東京的大學裡放影片,與學生分享。她們這樣做免不了受到本國人的辱罵和威脅,但她們認定基督徒應超越民族和國家之間的恩怨,在基督裡合而為一,成為推動和好的民間力量。她們真的活出了和好的生命與樣式,使我們感動。

要與人和好真的不容易,首先要處理自己裡面因私慾引起的鬥爭。雅各說:「你們中間的衝突和爭執是那裡來的?不是從你們裡面私慾的交戰而來的嗎?」(四1)我們因人性的矛盾,裡面常有戰爭。需要耶穌來平定裡面的內亂,才有能力面對外面的人際張力。箴言說:「人所行的,若是蒙耶和華喜悅,耶和華也使他的仇敵與他和好。」(十六7)

深願這個聖誕節,我們敞開自己,迎接和平之君,並且加入他的隊伍,做一個和平之子。我們可以在五個層面建立shalom–平安和好的生命。

第一,與神和好,這是神的恩賜,我們虛心認罪悔改,接受耶穌基督的救恩,就可以與神和好。這是所有平安的根基,有了與神和好的生命,就有了盛接平安福氣的器皿。

第二,內心和諧,這是順從聖靈的果子,生命愈成熟,內心愈多平安—軟弱時蒙赦罪的平安,苦難中蒙保守的平安,迷茫時蒙引導的平安,心靈破碎時蒙醫治的平安等。

第三,與人和好,這是一生的工夫,需要不斷的學習。這也是事奉蒙神悅納的先決條件。耶穌說:「你在壇上獻禮物的時候,若想起弟兄向你懷怨,就把禮物留在壇前,先去同弟兄和好,然後來獻禮物。」(太五23)

第四,幫助人得著福音的好處,與神和好。神已將勸人與他和好的職份賜給我們(林後五18),這是每個基督徒的天職。

第五,使人和睦。腓立比教會有兩位很有傳福音熱誠的姊妹,但是他們不同心,失去了和睦。保羅請求教會的監督和諸位執事做和平的使者,幫助這兩個女人(腓四2-3)。和平之子是門徒訓練/靈命塑造很重要的環節,學習如何處理人際衝突,恢復在基督裡的和好關係。

今天,我們在耶穌兩次降臨之間來記念聖誕節。主第一次來是上帝的羔羊,為罪人成全救恩,使我們可以與神和好,也與人和好;第二次他來是上帝的獅子,要在神的國裡作和平的君王。這國度的工程已經開始,和平之君在徵召和平的使者,你我願否回應?禱告結束。

迎接和平之君—--恐懼中的真愛

救主降臨節期信息系列(二):

迎接和平之君—–恐懼中的真愛

邱清萍著

2020.12.9.

美國報紙專欄作家 Ann Landers每月收到一萬多封讀者來信,向她請教不同的難題。有人問她最多人提出的是甚麼難題,她說是懼怕。在文明科技發達的社會,人最大的問題仍然是懼怕。

新冠病毒好像老虎,已經咬死很多人,仍不滿足,還在遍地遊行,虎視耽耽,人心惶恐怕受感染,失去健康,甚至生命。其實沒有疫情,人仍然有很多恐懼。沒錢怕餓死,有錢怕賠錢;沒權怕別人欺壓,有權怕別人奪權。單身怕孤單想結婚,結婚怕失去自由想單身。恐懼會使一些人憂慮不安而退縮,使另一些人為了自衛產生攻擊性的行為。

「不要怕」三個字重覆出現在聖誕的故事。天使向祭司撒迦利亞說「不要怕」;向牧羊人說「不要怕」。耶穌的肉身父親約瑟也怕,馬利亞雖然已許配了他,還未迎娶就懷了孕,怎麼會有這樣的事?這對做未婚夫的他,會是奇耻大辱。按當時猶太人的律法,未婚媽媽不是用石頭打死,就是被趕出家門,最終以賣淫為生。約瑟卻愛惜馬利亞,不忍心未婚妻公開受羞辱,落到如此下場,不如趁早了結這個關係算了。可以想像他心中的恐慌,甚至把疑慮帶進夢裡。天使就在夢中對約瑟說:「不要怕,只管把馬利亞娶過來,因為她懷的孕是從聖靈來的。」1真相大白,約瑟可以鬆一口氣了。

愛裡沒有懼怕,約瑟敬愛神,疼愛未婚妻,於是不顧一切照天使所指示的,把馬利亞娶了過來。後來他的生活方式完全被打亂,馬利亞與耶穌成了他生活的中心。耶穌兩歲時約瑟必須帶母子逃去埃及,躲避希律的屠殺。他們後來要在拿撒勒落腳,有家歸不得。2愛裡沒有懼怕,也義無反顧。

耶穌的母親最有理由害怕了!一定有千百個問題在她腦海裡旋轉。可是天使對她說:「馬利亞,不要怕。」因為她要生的聖者是神的兒子,祂的國要到永遠,沒有窮盡。天使還指示馬利亞給兒子起名叫耶穌。愛裡沒有懼怕,馬利亞對天使說:我願意獻出我的身體,請照你的話成就在我身上。3

馬利亞和約瑟起初的害怕是可以理解的,他們是有血肉之軀的人,這個天降的大任突然臨到,任何人都會恐懼戰兢,手足無措。但恐懼加上愛,就會產生一種意想不到的勇氣,甚至做出使自己、使別人也驚訝的事來。

恐懼是一種能量,若缺乏愛,有時會使人做出很恐怖的事,好像希律王聽見耶穌將成為猶太王,取代自己,憂懼促使他把伯利恆兩歲以下的男孩全都殺滅。然而,恐懼若加上愛,就能拼發極大的能量,助人和救人。疫情當前,許多前線的醫護人員冒著生命的危險去救護受感染的病人,使我們感動。愛不但能克服恐懼,也能轉化恐懼成為勇氣,做出平時不敢做的事來。

耶穌的降生不但是一個愛的偉大故事,也告訴我們如何接上愛的源頭。我們愛,因為神先愛我們。

創世記和約翰福音第一章拉開了太初的序幕,就是還沒有時間、宇宙與人類之前,神子耶穌已經與聖父、聖靈同在。三一真神在永恆裡互相內住,彼此相愛。他們一同創造萬物,且照自己的形像和樣式創造了人類,使人和他們一樣,在愛的關係中存在,互動而合一。

始祖犯罪墮落,明顯的後果就是愛的關係斷裂了。失了愛,懼怕就產生了。始祖犯罪以後害怕面對神,就與神隔離;害怕面對自己,就遮掩自己的過錯;害怕面對彼此,就互相推卸責任。三一真神彼此說:「那人已經與我們相似,能知道善惡。現在恐怕他伸手又摘生命樹的果子吃,就永遠活著。」你聽見了嗎?這是父母為浪子悖逆而作出哀痛的歎息;神在慈愛與公義的矛盾中,痛苦地做了一個決定,把人趕出伊甸園。4

從此人類世世代代在罪惡的泥沼中掙扎,在痛苦的深海裡浮沉。神的心卻像一個沒法癒合、愛的傷口;祂終日透過先知,向迷失的兒女呼喊說:「轉回、轉回吧!何必死亡呢?」5 「我怎能捨棄你?怎能棄絕你?」6三一真神的心滿懷憐愛,「商議」如何為人類預備贖罪祭,成就救恩。為愛而留下的傷口,也只能以更大的愛來填補。

以賽亞先知聽見了,也看見了。他興奮地預言說:在黑暗中行走的百姓,看見了大光。「有一嬰孩為我們而生,有一子賜給我們。」7數百年後,神的獨生愛子道成肉身,住在人間。當時施洗約翰見証說,耶穌就是那要照亮世人的真光。有一次,他指著耶穌說:「看哪!神的羔羊,除去世人罪孽的。」8 神的愛子將親自成為祭牲,成就救贖。

耶穌完成使命後,祂最貼心的門徒約翰見証說:神差祂獨生子到世間來,為我們的罪成了挽回祭,使我們藉著祂得生,恢復我們與祂愛的關係,這就是神愛我們的明証。神就是愛,愛裡沒有懼怕,神的愛是真愛,是完全的愛,能把懼怕除去。9

神為了愛我們,不惜捨棄所愛的獨生子,保羅說:既是這樣,還有甚麼說的?神既不愛惜自己的兒子為我們眾人捨了,豈不也把萬物和他白白的賜給我們嗎?難道還會留下甚麼好處不給我們嗎?基督徒會遭遇缺乏、病痛與困苦,會裡外受敵,魔鬼會像對待約伯那樣要打擊摧毀我們的信心。在這些使人害怕的時刻,好像站在懸崖邊緣,一不小心就會掉下深淵的時刻,「既是這樣」這句話可作我們救生的繩子。

既是這樣,誰能敵擋我們呢?既是這樣,誰能控告我們呢?既是這樣,誰能定我們的罪呢?既是這樣,誰能使我們與基督的愛隔絕呢?10

抓緊「既是這樣」的繩子,因為它是緊緊拴在基督為我降生的真愛磐石上,絕對安全可靠,不要怕。

(註):

1馬太福音第一章1-20節

2馬太福音第二章13-23節

3路加福音第一章26-38節

4創世記第三章22-24節

5以西結書第卅三章11節

6何西亞書第十一章8節

7以賽亞書第九章6節

8約翰福音第一章29節

9約翰壹書第四章9-10; 16-18

10 羅馬書第八章31-39節

多元文化的華人教會與衝突處理

多元文化的華人教會與衝突處理

邱清萍著

2020.10.17.

教會內有人事糾紛甚至衝突,不是什麼新現象,事實上聖經充滿了人與人之間矛盾的故事,而新約每一卷書都有一些教會內部需要處理的人事問題。在現代多元化的社會,教會更要裝備信徒與領袖如何去處理各種的差異,如何保持教會「和好合一」的見證。

和諧與和好

聖經要求我們不只是和諧,更是和好。沒有和好希望的和諧是很脆弱的,因為經不起衝突的打擊,最終可能淪為以客套、冷漠、恐懼戰兢的心態彼此相待,甚至互相躲避。耶穌捨己釘十架,不但使和好成為可能,和好也是基督徒和諧相處的基礎。

有和好作基礎的和諧包含了捨棄權利和說理,彼此的聆聽與順服,認罪與饒恕,甚至包含了自我的調整與改變。假如耶穌基督和好的福音不能叫我們超越人性的局限,我們所信所傳的與其他的宗教有何不同呢?我們的和諧與不信的人所能做到的有何分別呢?

處理差異

基督徒追求和睦,其中一樣要學習和操練的是處理差異。

在現代多元化的社會,人與人之間的共識愈來愈少,而差異也愈來愈繁複。這些差異包括明顯的如喜好、說話、個性及做事的方式和習慣等。也包括了比較隱晦的如家庭及教會背景、世界觀、價值觀、神學立場、文化習性等。如何處理差異已成為很基本的做人處世之道。

差異出現的時候,立刻要解決的問題是:什麼是標準?誰有權威作最後的決定?有些人遇到與自己不同的人,會以自己作標準去改變對方,結果就出現了張力。到底什麼差異要容納?什麼差異要力圖消弭?

保羅在以弗所書第四章指出教會在基要信仰上必須一致,不能容納差異:一個身體(普世無形的教會)、一個聖靈、一個指望(主再來和永生的國度)、一主(耶穌)、一信(聖經)、一洗(重生得救聖靈的洗)、一神(三而一的主宰)。

然而教會生活也有許多事物不屬於以上七個一的範圍,是非黑白也不分明。保羅在羅馬書十四章給我們很具體的指導,他特別舉吃素與守日一些個人或社會文化習性為例,指出遇到類似的事情,我們要接納彼此的差異,不要論斷或輕看,且要存感恩的心為榮耀神而發揮各自的特色,在必須取捨時也要為了愛心的緣故放棄自己的權利。

先賢曾為教會處理差異立下可敬的原則:在基要事上要保持合一,在非基要事上可容納差異,在一切事上當憑愛心行事。

文化背景的差異

北美華人教會的成員從不同的原居地移民來美,帶著不同的生活經歷,社會、教會和政治背景,雖然同為華人,卻有著許多的差異。

許多華人教會開始時以一種方言為主,後來因應新成員的需要,要加插另一種語言。起初主日講道雙語同時進行,由一種方言翻譯另一方言。漸漸人數增加,就會分開聚會,組成另一方言的會眾,甚至第三種方言的會眾。較大而歷史較久的教會都會有三種方言:國語(普通話)、粵語和英語的會眾。

三個會眾,三種語言、三種文化習性(思想和言行的)在同一個教會並存共進,不但需要神的恩典,在人方面需要很多的忍耐、謙讓與智慧,才能跨越矛盾與衝突的障礙。

教會生活中的張力

使徒行傳第六章有一個教會張力的例子。初期教會因著聖靈大大的工作,很多人信了耶穌,教會「門徒增多」了。教會增長是一個祝福,但也隱伏著危機。一來人多了會帶出新的需要,為了滿足這些需要,教會可能要發展新的事工,結果就會與現有的事工產生資源分配的張力。另外,有新的份子加入,就會有新的因子搓進教會這一個「麵團」,當這些新的因素形成足夠的份量(critical mass),教會就會產生結構性的改變,例如產生一個不同語言的祟拜與會眾。雖然教會增長是每一個愛主基督徒的期望,但不見得每一個人,特別領袖都能接受因增長而來的改變,或懂得如何處變。

很多華人教會在八、九十年代開始產生「結構性的改變」。教會新來賓中,十之七、八是從中國大陸來的,而信主受洗的也多是這些人。這是神的作為,值得慶賀。但跟著而來的是增長所產生的問題,若處理不好就會變成人際衝突,抵銷和削弱教會的實力。

初期教會蒙福增長,出現了張力。 「說希利尼話的猶太人向希伯來人發怨言」(第一節)。他們雖然同是猶太人,但文化背景和語言不同。說希利尼話的猶太人是在希臘文化中成長,已不會說道地亞蘭語,這群人當中可能包括一些曾歸附猶太教,後來又歸入基督教的外邦人,所選出來的七個管飯食的人當中的尼哥拉就是,其餘六個人的名字都是希臘名字。很可能他們人數較少,屬「少數民族」。十二個使徒是教會的領袖,也是道地的「希伯來」人,很自然的在帶領教會的時候,會把重點和眼光都放在自己最熟悉的人與事上,這是人的局限,無法避免。

但對新加入教會說希利尼話的猶太人來說,就會覺得被忽略或不被重視。就像以華語為主的教會,說英語或國語的會眾會有「少數民族」的經歷,他們的需要與聲音會被壓抑,在領導層的代表性會比較弱,產生不平或不滿的感覺也是很自然的。

從資歷來看,不少港、台來美的成員從小在教會學校讀書,在教會影響下長大,而且在美生活的時間較久;而大陸來的成員多是來美後才信主,在信仰和教會生活方面都是經歷較少的。這些差距會不會造成前者較囿守傳統的做法,而自認是權威及標準,而讓後者覺得不受尊重或被看輕呢?或反過來說,後者會不會不尊重前者而一意孤行呢?

教會因成長之痛有張力很正常,重要的是如何回應。處理得好,教會繼續蒙福,繼續質與量的增長;處理不好就會成為魔鬼可以利用的破口,使個人和教會受損。

初期教會領袖與會眾在這件事上的處理,堪作我們的榜樣:

一.依事論事,埋怨的一方指出「在天天的供給上忽略了他們的寡婦」。具體指出問題所在,就不會以偏概全,產生兩極化的型態。處理差異切忌以「標籤」的觀點來看對方,如「香港/台灣/大陸來的都這樣」,以致只能從一個角度來看對方與問題,出事的機會很大。

二.承認問題、負起責任:最精明的領袖有時也會錯漏,就算不是故意的疏忽,教會既然出了問題,好的領袖都會勇於負責。承認問題的存在是負責任的表現,十二使徒立刻去面對和處理,這是上策。人事問題初出現時都比較簡單,快刀可以斬亂麻。拖延只會產生新的問題,許多自衛性的解釋只會削弱彼此的信任,產生更多的猜疑。而過程愈長,人性的軟弱(說話和行事)就會愈多表露的機會,問題就更複雜更難解決。

三.同舟共濟、集思廣益:既然這問題關乎一群人,也會影響整個教會的合一,十二使徒叫了眾門徒來,一同處理這問題。解決方法若得不到會眾的認同,就算很好的方案推行起來也是困難重重。但領袖也必須在神面前有清楚的異象,懂得如何溝通,才能起領導的作用。使徒指出他們主要的責任是祈禱傳道,照顧弟兄姊妹的需要也很重要,不過就要選出人來負責。他們一方面掌握教會重要的事工,不會因新的需求而轉變方向和優先次序,另一方面,也能靈活的開發新的資源,把人的恩賜與事工的需要配合起來。結果是「大眾都喜悅這話」,而教會因此更多人投入事奉,「神的道興旺起來」(第七節)。

溝通是處理衝突很重要的環節,但溝通的關鍵是彼此的信任,而且願意與大家一同承擔責任。有些領袖不願承擔責任,又不願把責任分配給別人,結果自己成了瓶頸,別人乾著急,教會也會受虧損。

身份問題:

對移民來說,身份的建構與認同主導著生活許多方面的問題,包括教會的生活。到底要做美國人還是中國人?為了生活順暢及下一代的成長與發展,似乎溶入美國主流,與美國人的思維與生活認同是更好的選擇;但中國人的民族意識和價值取向,如對家庭及關係的重視,較含蓄內向的表達方式等卻根深蒂固的兜也兜不掉。

事實上,一個移民只要選擇學英語,選擇長住在美國,就會愈來愈美國化,(除了極少數一直留住在唐人埠,也不懂說英語的華人除外)。同時,他也可以透過旅遊、電子科技常與原居地的親友保持聯絡,保持中國文化的特性。既同化於新文化又持守原有的文化,這種可以同時做中國人及美國人的跨國身份認同是已經愈來愈普遍了。

華人教會在這方面也扮演了很重要的角色。華人到教會就如同在自己的家鄉一樣,見到的是中國人,說的是中國話、吃的是中國菜、聊天的內容都是自己熟悉的事物。這種認同感不但帶來溫馨的感覺,也提供移民極需要的安全感。另一方面,教會的土生華裔和一些留美時間較長,也比較美國化的弟兄姊妹提供了美國生活的資訊,加上有些教會舉辦英語班,幫助華人移民在很安全的環境中逐漸投入美國主流的生活。

然而這種「疊合」身份裡面不同程度的中國化和美國化有時會帶來人際之間的張力。這張力在華語與英語會眾之間比較尖銳,但在說粵語與國語會眾之間,或都說國語,卻來自台灣或中國大陸的信眾之間也時有發生。可能是語言與溝通受阻,也可能是思維方式、政治理念、或生活方式的差異所帶來的衝激。其實,就算同是大陸來的,北方與南方,北京與上海就存著差距。最重要的是明白隨著在美時間的延長,每個人都在變化──更美國化;卻同時每個人也有選擇要保留多少中國化。

選擇和好方向的處理

和好的關係也是一種選擇。在主裡面彼此相愛合一的關係若是重要,許多文化習性上的差異是可以遷就、調和、甚至暫時放在一邊的。最怕就是把這些差異絕對化或真理化,成為不能妥協或調整的僵硬教條。保羅在羅馬書十四章所教導的「彼此接納、不要輕看、不要論斷、為愛心緣故而放棄」的原則在文化習性差異上是很好的處理方法。

排斥異己背後往往是人性的驕傲,自我中心作祟。我們與人相處最自然的表現就是以自己的所是與所有作標準來看別人,來斷定是非。在基督裡我們都是神的兒女,這個屬天的身份應能包容,也能超越地上各種文化背景的身份。包容表示接納彼此的差異,互相欣賞及互補,彰顯神的廣大。超越表示差異帶來衝突時,我們應以神兒女的身份為重,其他的身份為次,耶穌說:「你們若有彼此相愛的心,眾人因此就認出你們是我的門徒了。」(約十三35)。

從剩女到貴女

從剩女到貴女

邱清萍著

2020.9.10.

四哥清泰要我寫這篇稿,起初我有點猶豫。一來因為最近很忙,更重要原因是單身的掙扎好像是很遙遠的事,已經很久沒有想這個問題了。也許一個人過了四十仍然單身,就只好「認命」(一笑!)《時代雜誌》有一篇文章的作者說:一個女人到了四十歲仍然單身,被恐怖份子襲擊的可能性大過結婚的機會。

年輕的時候,常有人問:「你想過結婚嗎?」不同的人會從不同的角度提問。有出於好奇的—‘女大當嫁,你不焦急嗎 ?’’你的條件不錯,為何仍然待字閨中?’有出於愛心關懷的—‘人總得找個伴,病了老了誰來照顧你?’林林總總,我照單全收,因為我也焦急,也不明白,有時也害怕,我最終會成為老姑婆嗎?

剩女的不自在

「剩女」的感覺的確不好受,有「不被選中」的意味。在以男人為中心的社會,婚姻習俗以男人為主位來考量,女性是「被揀選」來滿足男人的需要。加上不明文的規定,男人「下娶」,選擇比自己條件低的女子為妻,包括身高、年歲、教育和能力;而女人必須「上嫁」,嫁給(如果有選擇的話)條件比自己好的男人。這樣一來,男子可選擇的對象比女子多很多,而教育程度愈高(甚至在屬靈道路上愈有追求)的女子,結婚的機會就會愈低。

偏偏我喜歡讀書,廿多歲的時候就為了出洋讀書,拒絕了兩位弟兄的追求。後來在教會生活及神學院的學習中,發現姊妹若熱心事奉,擔任領袖的角色,很可能會嚇跑弟兄。我出來全職事奉時,已差不多卅歲,心裡有數,結婚的機會微乎其微。

快衝過「死線」(deadline)而仍然孤身一人,當時的我感到「內外夾攻」。裡面有薄霧籠罩的孤單感,外面有推推拉拉的「群眾壓力」。

英國廣播公司幾年前在網頁上以「中國剩女現象」為題,登載以下一段話(2013.3.15),頗能道出剩女的惶恐:

單身並不可怕, 可怕的是身後那一大群, 虎視眈眈, 挖空心思, 窮盡心機,

想要你結束單身生活的人。

「身後那一大群」,可以演譯為社會的壓力—"你再不結婚,就會永遠失去幸福的機會,也將被擠到社會的邊緣"。無論是父母的擔憂,或社交圈子的白眼,甚至政府為了提升「人口素質」而作出的宣傳策略,最終目的就是要你相信單身是倒霉可怕的。人,非要結婚不可!

生命漸漸成熟後,我才明白這些「身後一大群」所施加的「壓力」大多數出於好意,沒有惡意的。例如參加婚禮,慶賀新人的同時,興高采烈的朋友希望身邊單身的你也得到同樣的祝福,就會不假思索的說:「甚麼時候請吃喜酒啊?」。這些都是無傷大雅的,大可以帶著調笑的口吻回答說:「等你介紹啊」。

比社會壓力更可怕的是顧影自憐的孤單,單身者因為沒有長相廝守的配偶,在教會又缺乏合適的團契,時間彈性大,很容易染上工作狂,而忽略關係的培養。為了逃避「身後的一大群」,往往連一些普通社交場合也不參加,結果愈來愈被動封閉。

最可怕的孤單來自內心的自我貶抑,自覺比已婚者矮了一截,有缺憾,是二等公民;別人未必這樣看,是個人自卑感作怪。這自卑情結不解開,與人相處就有許多的猜疑,容易受傷或傷人,無法與人建立正常健康的關係,結果就倍覺孤單。一個人能歡然從主接受自己的身份,才能從容與人交往,付出真情,建立有意義的關係。

調整了心境,處境就容易處理,別人的目光與評語不再顯得重要。原來生命的幸福與豐盛不在乎結婚或單身,乃是在基督裡。成長的過程讓我明白,單身可以是一個尊貴的選擇。

獨身的選擇

單身與結婚都是人生過程的一種狀況,單身是相對結婚而言,單身有可能結婚,而結了婚也可能再度單身。而獨身卻是有意識地為了一個有價值的目標而作出的抉擇。

耶穌在馬太福音十九章10-12節指出三種單身的原因:先天(生理原因)、後天的際遇(如意外或生活環境所導致)、第三種是為天國的緣故而獨身。前兩種原因是被動的,因此使人感到無奈。第三種「為天國緣故」而單身是主動的,是為了一個有意義的目標而作出的選擇,因此是尊貴和喜樂的。甚至前兩種處境中的單身者仍可以選擇第三種的心態,化無奈為有意義的獨身生活。就算覺得沒有結婚的選擇,仍有為「天國」過單身生活的選擇,好好運用自由與時間,金錢與恩賜。

保羅在哥林多前書第七章提到獨身時說:「沒有娶妻(或沒有出嫁)的,是為主的事掛慮,想怎樣叫主喜悅…。得以殷勤服事主,沒有分心的事」(32-35節)。他繼續指出「叫女兒出嫁是好,不叫她出嫁更是好」(38節)、「若常守節更有福氣」(40節)。很可惜歷來教會的教導都跳過這一段,以致很多單身的基督徒不認識有這樣的一個選擇,反而常覺得自己是二等公民。

為天國緣故獨身就是把本來要給肉身家庭的愛貢獻給神的國度、神的教會—專心為主的事掛慮,想怎樣叫主喜悅。神創造亞當時說:「獨居不好」,於是設立了婚姻。然而婚姻在墮落的世界裡會遇到很多艱難,保羅說:「不結婚也好」。結婚或不結婚,都為天國貢獻自己,人生就會美好。

過去四十多年的事奉,我體驗了獨身的美好。除了廿多年奉養父母,基本上,神感動來了,門開了,就進去,沒有後顧之憂,也無須考慮「順服丈夫」的問題。

事奉的挑戰

可是在事奉上仍然要面對因性別所帶來的障礙。教會的文化傳統為姊妹事奉鎖定了許多禁區,特別在教導、講道與領導方面,使許多姊妹不敢運用神所交託的恩賜,不必要地限制了姊妹人盡其才,浪費了神國的資源。

記得在我事奉的初期(1978年左右),曾參予編輯《中信月刊》的文稿,其中有幾篇是唐佑之牧師的作品,呼籲教會不要限制姊妹人盡其才,要全方位開放事奉的機會。我當時初出茅蘆,又從未對有關經文作深入的研究,便對他的立場提出異議,他當時的反應很冷淡,(跟不知自己無知的人有甚麼好談呢?)現在回顧,還感到羞慚。

從無知到領悟,竟然經過漫長的廿年!1997年,我與劉秀嫻、吳淑儀合著《還我伊甸的豐榮—從聖經、歷史和社會問題探討婦女的身份與角色》,由香港中國神學研究院出版(註)。我們請了唐佑之牧師寫序,畢竟他是我啟「矇」的老師。廿年裡,我有機會在北美不同的教會講道與教導,接觸許多姊妹,單身或已婚的,聽見了她們的心聲,與她們同流淚同歎息,也同盼望有一天北美華人教會能百花齊放,不論男女,都能按神的呼召與栽培,各盡所能,為天國效力。

為了這個盼望,我們與一群女傳道同工成立了「基督豐榮團契」,我們是教會裡面「稀有的動物」,感覺需要彼此取暖,一同耕耘。十多年來,我們支持灰心的同工,為她們打氣;也繼續以神的話教導弟兄姊妹,呼籲教會重新塑造男女同工同盟的新文化。2012年我十多年來擔任顧問的「樂城教會」為我按牧,這是一個事奉的肯定,我盼望未來更多福音派教會能按立女教牧。

也許有一天,我被邀請教導姊妹人盡其才的課題,我會猶豫一下,覺得這已經是「老掉牙」的問題,還需要講嗎?或像楊牧谷牧師在《還我》一書的「跋」中所言:為甚麼到了廿一世紀,還需要解釋這麼簡單又自然的問題?希望那一天早日降臨。

(註)要訂購此書,可上「中信書室」網頁ccmbookroom.org,電子版可上「基督豐榮團契」網頁ficfellowship.org/books.html